第二章 爱情,磕磕绊绊中的相濡以沫

杨芬说:“那次我刚住院回来,老李最起码也该在家照顾我几天。可他没有,头天回来,第二天就下乡,一走又是十多天。那个时候做饭要生煤炉,光生火都要花很长时间。没有自来水,做饭的水要自己去楼下的水管里接。有天我拎水时不小心把伤口拉裂,伤口便持续出血,落下了病根。”

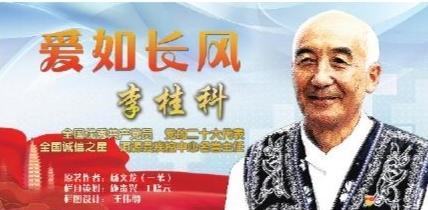

2004年6月2日,英国著名残疾预防专家、世界卫生组织顾问宋爱真 (Jean Watson)女士到山石屏疗养院考察。来到洱源县城时,她对李桂科说:“李医生,我要见见你的夫人!”同样,2006年3月18日,利玛窦社会服务机构93岁的陆毅神父来到山石屏时,也提出来要见杨芬女士。

这些慈善机构的专家心里很清楚,如果没有家庭的支撑,李桂科走不到今天。

李桂科也深有感触地说:“如果没有媳妇的支持,我可能早就改弦易辙,另起炉灶啦!”

在有些领域,包括传染病防治领域,也有大成者,但因为有太多的牺牲和奉献,有些人成就的代价是终生未婚,或者是妻离子散,这不鲜见。李桂科长年坚守在麻风病防治最前沿,却能家庭和美,全靠他的妻子杨芬。

说来也巧,李桂科在永胜小学附中教书时,就已经见过杨芬,那时她还在大理卫校读书。

杨芬的堂姐叫杨莉,大理师范毕业后,在永胜实习了一年,便有机缘认识了李桂科。李桂科老实本分,又心地善良,实习老师们都跟他处得熟。杨莉家在邓川新州街开了个小卖部,卖各种杂货。

有次,杨莉对李桂科说:“李老师,你帮我买点葵花可以吗?家里的小卖部要卖。”

“没问题,我们孟伏营种葵花的多,我周末就回去买。”李桂科说。

说归说,杨莉也不当真。从三营到邓川,几十公里的路,还要带大袋的葵花籽,挺辛苦的。

哪知李桂科忙前忙后,帮杨莉买了大袋葵花,选了星期天亲自送到邓川,这让杨莉全家很感动。杨莉没想到,她本来也就顺口说说,想不到李桂科竟如此认真,还跑了几十公里路把葵花送到邓川。当时杨芬刚好在家,便与李桂科认识。杨芬的母亲对李桂科的印象也挺好。

杨莉的二姐叫杨英,在洱源县照相馆。李桂科所在的学校照毕业照时请过她帮忙,这样也就熟悉起来,杨英也对李桂科感觉特好。

人的缘分就是这么奇怪,有缘了,转来转去都是与你相关的人,他们都喜欢你。李桂科当然不知道,他偶然认识的姑娘,从未想过交往,竟成了他的媳妇。

1980年底,李桂科到县防疫站上班。1981年,杨芬也从大理卫校毕业分到洱源县医院,与李桂科属同个系统,单位之间相隔只有几百米。她与李桂科的相似点颇多,俩人还是同年同月同日生。李桂科出生七天母亲便去世,杨芬也是父亲早逝。不过即便如此,两人也未曾心动,更谈不上惺惺相惜。倒是杨芬的堂姐杨英,很欣赏李桂科这个心地纯良的小伙子。杨芬的母亲也认为李桂科靠得住,杨英便有意撮合他俩。当时杨芬刚到县医院,职业生涯初开始,每项事务都要熟悉,没空谈恋爱。李桂科虽说到了防疫站,但干的是麻风防治,心里便有些自卑,想想人家如花似玉的大姑娘,年轻貌美,能看上他?再说了,麻风病医生,这是多少人望而却步的职业啊,要娶个县医院的护士,怕是白日梦。因此,杨英说归说,李桂科却只是笑笑,从未想过他们之间有姻缘。杨芬也对这个瘦削的小伙子虽有好感,但从未萌生过托付终身的念头。

这真是件奇怪的事,两人“不来电”,不是青梅竹马,也非一见钟情,不是同学,不是老相识。只是彼此觉得对方顺眼而已。

有时候山盟海誓的爱情,未必能走到尽头。有时候相惜相知的婚姻,未必能有善果。或许是期望值太高,易把婚姻理想化,因此往往会失望。而不咸不淡的婚姻,反而更持久。