□ 记者 何俊倬 杨敏

奎江,政协大理州第十四届委员会委员,剑川县石钟山石窟研究院副院长、文博助理馆员。

12月12日,奎江做客由政协大理州委员会和大理州融媒体中心联合推出的全媒体直播节目《大理州政协委员访谈录》,就剑川石窟历史文化的研究、石窟的保存现状及履职尽责情况等话题进行对话交流。

剑川石窟是中国西南地区珍贵的文化遗产

主持人:请您介绍下剑川的石窟。

奎江:剑川石钟山石窟位于国家级风景名胜区石宝山内,是融人文景观与自然景观为一体的景点。这里怪石嶙峋,古木参天,兰谷幽深,山花掩径。除了名扬中外的石钟山石窟外,“石头开花”的丹霞地貌龟背石景观堪称世界一绝。石窟依山傍崖开凿在以石钟寺为中心绵延3平方公里悬崖绝壁的丹霞石之上。迄今一共发现17个石窟,分布在石钟寺区8个窟,狮子关区3个窟,沙登箐区6个窟,造像共200多躯,造像题记4则,游人题记40余则,碑碣4通,同时期彩绘岩画1处,外国人造像柱础1对。根据石窟内的现存造像题记可知,石窟始凿于晚唐即南诏第十一世国王劝丰祐天启十一年(850年晚唐大中四年),经五代、历两宋,止于南宋即大理国第十八代国王段智兴盛德四年(1179年南宋淳熙六年),前后历时320多年开凿而成。石窟以沙登箐区开凿最早,以石钟寺区为造像的主题精华。

石钟山石窟开凿已有1100多年的历史,但新中国成立以前很少被人知晓。1951年,中央文物局派遣宋伯胤专家(原南京博物院副院长)到石窟进行实地考察,对石窟进行了详细的考察与记录,并拍照115张,拓片19张。1958年,文物出版社出版了宋伯胤专著《剑川石窟》,成为研究石窟的第一部论著,是剑川石窟研究的第一座里程碑,宋伯胤先生成为剑川石窟的拓荒者。1961年3月4日,石钟山石窟和甘肃敦煌莫高窟、山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、四川重庆大足石窟等,一起被国务院公布为全国第一批重点文物保护单位。

石钟山石窟是当地民族文化地区文化宗教文化的多样体现

主持人:石钟山石窟历史文化的研究价值是什么?

奎江:石钟山石窟是云南地区最具代表性的南诏大理国时期佛教石窟遗存,见证了南诏大理国时期云南地区佛教的传播与发展历程,并反映出同时期特有的民间信仰、历史事迹以及宗教本土化特征;石窟造像体现了南诏大理国时期云南地区佛教石窟造像的艺术特点;同时,石钟山石窟是当地重要社会资源,体现了地区独特文化传承与社会凝聚力;石窟展现出了丰富的文化内涵,体现了当地民族文化、地区文化、宗教文化的多样性。

石钟山石窟作为云南地区珍贵的南诏大理国时期佛教石窟遗存,它的开凿过程真实地反映了南诏大理国时期佛教在云南地区广泛盛行、举国朝佛的历史事实;第2号窟《南诏第五世王阁罗凤出巡图》中,僧人作为仅次于君王的地位参与议政,这有力地证明了在阁罗凤时期佛教地位已相当重要,以至达到了参与国家大事的地步,反映出南诏时期宫廷“政教合一”的史实;石钟山石窟中以梵僧为题材的造像,证实、补充了历史文献中对南诏建国梵僧相关事迹的记载,具有重要的历史价值;石钟山石窟中出现了反映南诏大理国时期阿吒力教题材的造像,这一类型在国内石窟中绝无仅有、极为独特,在研究云南阿吒力教历史领域具有极高的价值。

石钟山石窟造像造型流畅、雕刻细腻,人物相貌庄严、特点鲜明、形象生动,是体现南诏大理国时期云南地区佛教石窟造像典型特点的实物见证,具有较高的艺术审美价值。南诏王造像场面宏大,构图丰富饱满;维摩诘造像人物形态生动、表情传神;明王堂龛天神、明王造像气势威严庄重、细节丰富;观世音造像服饰细腻、造型优美。石钟山石窟各龛布局严谨、设计巧妙,开龛选址因地制宜,与周边山体自然融合,在整体空间层次与景观视线上具有较高的艺术审美价值。

石钟山石窟作为当地重要的历史文物资源、宗教资源、民俗资源,长久以来一直香火不断,是体现地区独特文化精神传承与社会凝聚力的重要场所。

石钟山石窟中的梵僧及波斯国人造像,是云南地区自南诏大理国时期与外来文化相互交流的历史见证;石钟山石窟所展现出的本土宗教信仰、本主崇拜、生殖崇拜等独特的文化内涵,体现了民族文化、地区文化、宗教文化的多样性,具有很高的文化价值。

石钟山石窟整体保存状况较好

主持人:石窟的保存现状是怎么样的?

奎江:石钟山石窟由石钟寺区、狮子关区、沙登箐区三个片区组成。石钟寺区位于石宝山北面顶部,整体空间层次比较清晰,石窟及窟檐处于山体中部位置、石窟上部即山顶位置为玉皇阁、石窟下部为石钟寺院落,各要素依山势大致呈阶梯状布置;窟龛分布也较为集中,除1号窟位置稍低,其他各窟沿山体崖面水平分布。狮子关区位于石宝山以北山坡南面,与石钟寺区相隔一条山坳;狮子关区三个窟分散于山坡上,各窟之间相距近百米。沙登箐区位于石宝山南面,石窟分布较为分散,大致呈南北向分布于山谷两侧的山坡之上,各窟之间距离较远,最北端与最南端两窟直线距离 800余米。石钟山石窟各区宏观上呈南北向分布,整体格局保存状况较为清晰、完整。

石钟山石窟已实现窟窟有保护房

主持人:目前有什么保护性的设施对石窟进行保护?

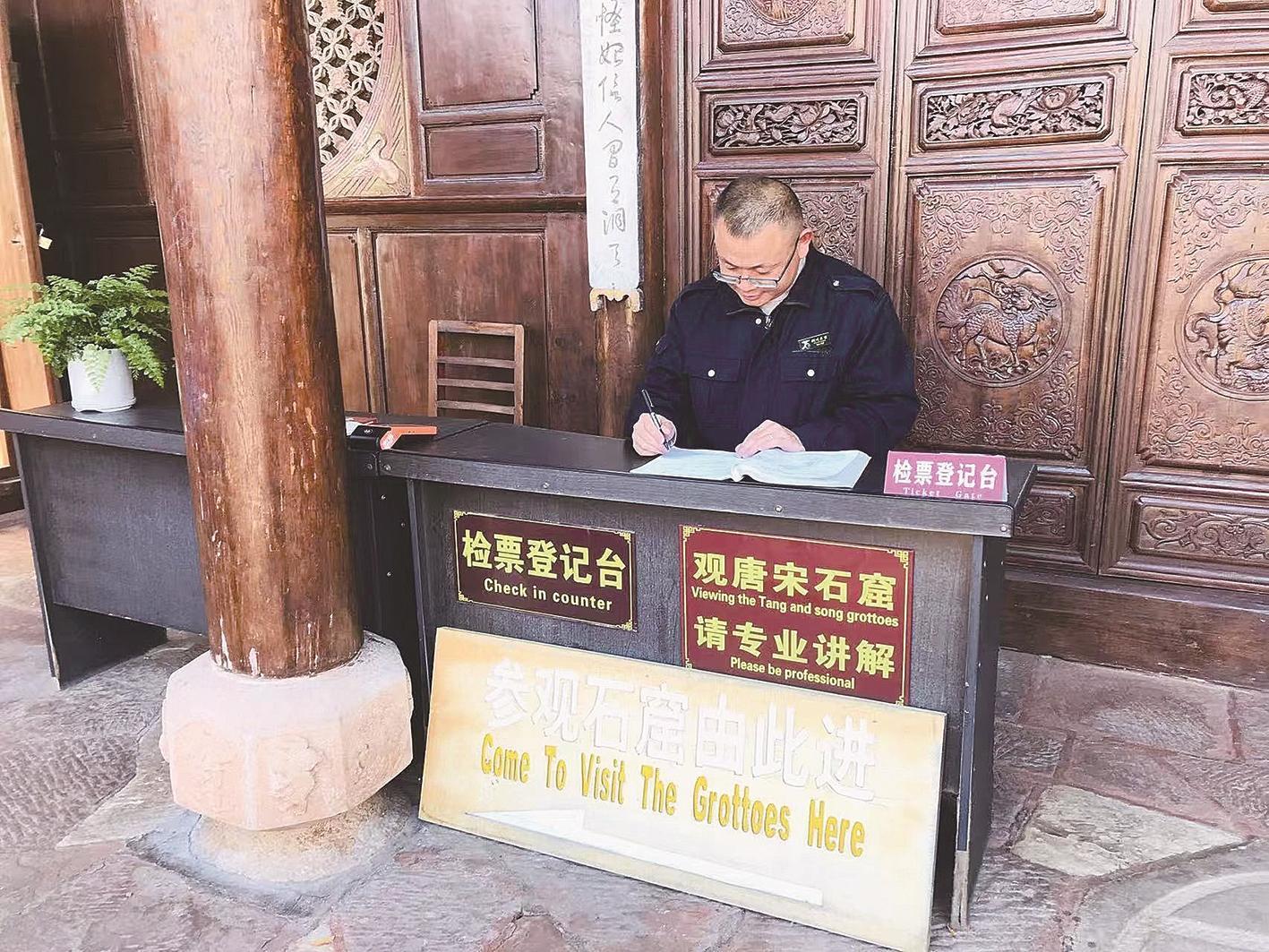

奎江:剑川县积极争取项目资金加大对石钟山石窟投入,自2016年起,投入资金2344万元实施石钟山石窟保护项目。对石窟进行保护维修、地质勘探、危岩锚杆加固等保护措施,通过多年以来的保护维修建设,解决了石钟山石窟裸露野外、遭风雨剥蚀的状况,现石钟山石窟已实现窟窟有保护房。目前,正在实施石钟山石窟保护利用工程,将建设石钟山石窟数字化博物馆。

影响及威胁石钟山石窟文物价值及本体安全的主要威胁因素有以下几点:因赋存岩体透水性强,在水分活动下带来的石质文物表面风化威胁;受湿度影响,石质文物表面产生微生物菌落从而导致表面结壳、变色及风化问题;后期人为不当的修复、添补,对文物历史信息的正确表达产生威胁。

不断提升石钟山石窟保护与利用水平

主持人:您对将来石窟的保护和研究有什么思考?

奎江:石钟山石窟的保护工作,虽然取得了很多的成绩,也积累了很多的经验,但存在的困难和问题也不少,需要我们继续去思考和解决。一是因岩体渗水而引起的石质文物表面风化问题是目前威胁石钟山石窟文物本体安全的首要因素。二是展示方式及展示设施单一、陈旧,不利于石窟文物价值的充分展现。三是保护管理、学术研究力量薄弱,有待加强。

今后,我们将努力提升石钟山石窟的保护管理水平,做好以下工作,推进石钟山石窟历史文化价值的研究,促进文旅融合,使石钟山石窟的保护和利用工作更上一层楼。

一是加强科学监测,采取措施,确保文物安全。针对石钟山石窟的保存状况和病害原因,继续对石钟山石窟的环境与微环境状态、病害、威胁表现及发展进行监测,根据监测结果分析确定后续工程的必要性和相关要求。

二是推进学术研究,提高水平,挖掘文物价值。截至目前,国内外已有众多的学术研究机构和学者对石钟山石窟开展学术研究与实地考察,研究成果已大量公开发表。随着石钟山石窟受到越来越多的关注,我们需要进一步打开视野,放宽胸怀,与国内外有关研究机构或专家学者开展多方面合作交流,取长补短,促进石钟山石窟的学术研究不断深入。

三是提升服务质量,合理利用,促进文旅融合。石钟山石窟作为国家级风景名胜区石宝山景区的一个重要组成部分,一直向公众开放。在确保文物安全的前提下,如何让遗产资源转变为优质发展资源,并有效缓解文物保护与旅游发展之间的矛盾,这是当前亟需思考与解决的问题。

参与促进农民增收提案助力乡村振兴

主持人:您对如何促进农民增收有什么建议和措施?

奎江:面对现状我的建议和措施是:一发展特色农业与乡村旅游。推进农业产业结构优化升级,鼓励农民发展特色农业、生态农业等多元化产业,提高农业附加值。同时,加强农产品品牌建设,提升农产品市场竞争力。挖掘乡村文化资源,发展乡村旅游,利用农村自然风光和人文资源,吸引游客,增加农民收入。举办农产品文化节、乡村旅游节等活动,提升知名度和影响力。二加强农业科技研发与推广。加大对农业科技研发的投入,推广先进的农业技术和设备,提高农业生产效率和农产品质量。加强农业基础设施建设,提高农业生产抵抗自然灾害的能力,改善农村交通条件,促进农产品外运。同时,加强农业科技培训,提高农民科技素质。三拓宽农产品销售渠道。加强农产品市场体系建设,完善农产品流通网络,扩宽农产品销售渠道。鼓励农民利用电商平台、社交媒体等新媒体手段拓展销售渠道,提高农产品销售效益。四加强政策支持与引导。政府应加大对农业产业的扶持力度,制定优惠政策,鼓励农民发展特色产业、生态农业等。同时,加强政策宣传与引导,提高农民对政策的认知度和参与度。