□ 记者 赵正琳

编者按

2024年12月下旬,中国报业协会少数民族地区报业分会和中共德宏州委宣传部、中共德宏州委统战部、德宏州融媒体中心、德宏州民宗局,邀请分会全国会员单位和云南省、州(市)媒体记者,前往德宏州,开展了“我在德宏样样好”全国少数民族地区报业走进德宏全媒体采访活动。来自全国各地的30余家媒体记者深入德宏州的芒市、瑞丽、陇川、盈江、梁河等县(市),走进当地的企业、学校和园区,深入了解德宏州在经济发展、生态文明建设和民族团结进步示范区建设等方面取得的成就,感受德宏州新时代发展脉搏。

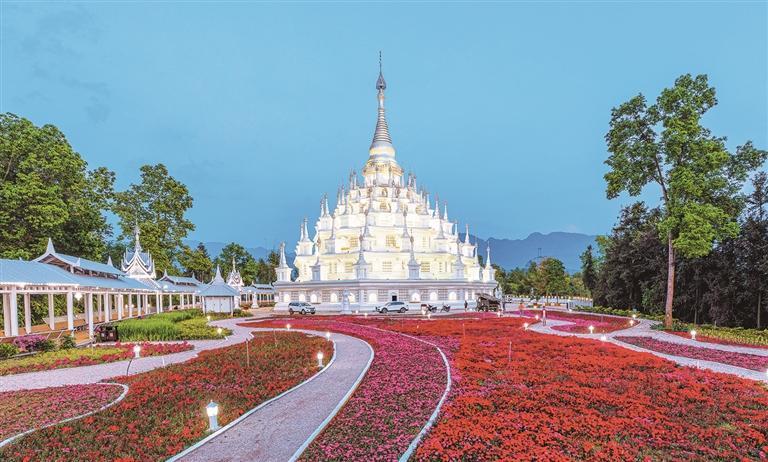

“有一个美丽的地方,傣族人民在这里生长,密密的寨子紧紧相连,那弯弯的江水呀碧波荡漾……”这首传唱祖国大江南北的歌曲《有一个美丽的地方》,就是德宏傣族景颇族自治州的真实写照。

德宏之美,美在风景优美、生态优良。近年来,习近平生态文明思想在德宏深深扎根,“绿水青山就是金山银山”理念得到坚定践行,边疆各族群众生态观念发生根本性转变,“砍树人变护林员、捕鸟人变鸟导游”的生态保护“石梯经验”和“矿山变青山、矿场变景区”的生态修复“回贤模式”在全国复制推广。

在习近平生态文明思想科学指引下,德宏州坚持生态立州,厚植生态优势,着力打好“生态牌”,走好“绿色路”,绘好“美丽卷”,在加快推进美丽德宏建设中不断迈出新步伐,不断书写人与自然和谐共生的新篇章。

“美丽资源”变“美丽经济”

冬日的石梯村,阳光倾泻、绿意重重、群鸟啁啾。景颇族小伙徐小龙把头一天晚上准备好的玉米面、面包虫放进背包,挎上砍刀,骑上摩托车向山上进发。作为盈江县太平镇石梯村的首批“鸟导”,每天进山喂鸟是徐小龙的日常。

石梯村位于中缅边境,边境线长24.7公里,是一个以“直过民族”景颇族、傈僳族为主的自然村,曾是南方古“丝绸之路”出境的重要通道,因商队为通行在陡峭山崖上开凿出的石头阶梯而得名。

由于地处我国唯一的伊洛瓦底江水系热带和亚热带区域,石梯村森林覆盖率90%以上,成为全国生物多样性最丰富、鸟类最集中的地区之一,有鸟类400多种。国内仅有的五种犀鸟、林雕鸮及灰孔雀雉等珍稀鸟类均在此有分布,享有“中国犀鸟谷”“活着的鸟类博物馆”等美誉。

“小时候家里穷,吃不上肉,只能进山打猎。猎物中鸟是最多的一种,一趟下来,总能收获几只。运气好的时候,还能打到野鸡、野猪,虽然肉是吃饱了,但日子却没好起来。”徐小龙回忆说:“反观现在,当上‘鸟导’后,家里盖起了新房,开上了小汽车,生活发生了翻天覆地的改变。”

石梯村依托丰富的鸟类和独特的民族人文资源,用好“鸟资源”、做好“鸟文章”,通过建“鸟点”、设“鸟塘”、当“鸟导”、树“鸟业”、兴“鸟节”、创“鸟游”,规范打造鸟类监测点45个,8名草根“鸟导游”9次走进央视,曾经的“砍树人变护林人、狩猎人变护鸟人、贫困人变鸟导游、贫困村变旅游村”,每年接待观鸟游客2万余人次,观鸟产业带动直接经济收入1000余万元,参与的每户年收入达15万元。

多年来,德宏州不断探索“绿水青山就是金山银山”的德宏实践,把良好生态环境作为各族人民最普惠的民生福祉,因地制宜培育发展“美丽经济”,推动“美丽资源”变资产、资金变股金、农民变股东,全省首批91张林业碳票在德宏颁发。

擦亮“美丽德宏”生态名片

按照“生态建设产业化、产业发展生态化”路子,德宏在巩固提升粮、糖等传统产业基础上,大力发展以竹子、咖啡、坚果、柠檬、油茶、核桃和番麻为代表的生物特色产业,扶持做大做强加工企业。目前,德宏的生物特色产业种植面积达212万亩,农民人均拥有2.3亩,农民人均生物特色产业收入达1051元,“后谷咖啡”“迪思坚果”等一批知名品牌,打响了“德宏制造”的生态牌。

德宏着力做好“生态+”文章,围绕生态保护、产业发展、科技服务等重点,凝心聚力打好生态产业“组合拳”,不断激活绿水青山富民效应和生态经济“乘数效应”,全州累计投入各类生态建设、产业发展资金7.8亿元,聘用生态护林员3522人,人均年增收1万元。

近年来,德宏先后与美、英、缅等国媒体合作拍摄自然纪录片,其中《未至之境·秘密丛林》被翻译成43种语言在172个国家播放,在全球27个中国文化交流中心以及国内教育学术机构和博物馆内展播,全球覆盖人群超5亿;《天行情歌》入选联合国“世界野生动植物日”国际摄影展决赛;《犀鸟》《德宏》等精品曲目,作为云南省2021年春节“中华文化走出去”重点推荐曲目在全网宣推;组织编撰了中国首本鸟类AR丛书《德宏手绘飞鸟集》,是全国唯一以地州为单位开展的生态科考项目;用五种语言在40余家中外媒体平台讲述《云南菲氏叶猴种群添新丁11只猴宝宝迎新年》等故事,总阅读量超4亿;在脸书、推特等境外社交媒体平台开设“万物生长万物和谐”专栏,讲述“生态文明:共建地球生命共同体”的故事。

因区位的特殊性,德宏还创新双边生态制度,出台《德宏州深化环境影响评价行政审批制度改革助推中国(云南)自由贸易试验区德宏片区高质量发展实施方案(试行)》等文件,实施瑞丽市中缅环境交流合作中心建设项目,建设中缅环境交流合作中心,促进中缅开展常规环境交流合作会议会晤;治理中缅两国跨境河流,打造典型案例;建立涉边村寨生态环境民间纠纷调解机制;开展边境地区中缅小学生生态环境保护宣传。同时,开展中缅合作项目“套餐式绿色防控技术德宏跨境生态安全研究与推广应用”,确保德宏跨境地区生态安全。

共建共治共享生态“新”生活

全民共建共治共享,才能让生态文明之花开得更绚烂。

共建。德宏健全生态环境治理体系,打造绿色低碳发展新动能,把良好的自然生态和人居环境作为德宏最宝贵的资源和最大的竞争力,坚定不移走生态优先、绿色发展道路,出台野生鸟类、城中田园、饮用水水源保护等法规,用最严格、最严密的制度保护生态环境,建立生态环境违法与其他违法行为的诉讼衔接、联合调查、联席会议、案情通报、信息共享等机制,使生态文明建设成为全州人民的自觉行动,形成了全民共建的良好社会氛围。

共治。深入推进绿美德宏建设,创建了9个国家级、113个省级森林乡村,建成国家和省级自然保护地9个。在全社会倡导环保意识、生态意识,全民共同参与到环境治理体系中,启动80个“千万工程”示范村建设、全覆盖建设提升村,全面推进乡村振兴。开展“人人清扫家园”“人人植树”行动,推进绿美城乡建设,森林覆盖率达67.45%,城市建成区绿地率达40.46%。推进污染防治攻坚战,空气质量持续改善,地表水断面水质优良率连续三年排名全省第1位,18个河湖被评定为省级美丽河湖,生态环境质量指数持续十年全省最优。

共享。作为镶嵌在祖国西南边陲的一颗璀璨绿色明珠,德宏生物多样性极其丰富,全国1/2的鸟类和全省1/3的高等植物物种在德宏都有发现。犀鸟、河燕鸥、天行长臂猿、云豹、菲氏叶猴等珍稀物种成为全国生物多样性品牌,国家一级保护野生动物绿孔雀、彩鹮以及消失90余年的珍稀濒危鸟类黑腹蛇鹈再现德宏,盈江柳安植物在我国首次被记录。“云南芒市芒杏河中缅灰叶猴公益保护地”和“盈江县苏典傈僳族乡天行长臂猿社区保护地”这两个案例入围昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架中国潜力案例。成功创建全省生态文明建设示范区,盈江县被命名为国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。目前,德宏已形成345万余亩速生珍贵用材林、95万余亩特色经济林、53万余亩林下种植产业齐头并进的发展格局,发展以水电、光伏为主的绿色能源产业,“十四五”期间储备清洁能源发电项目36个,装机容量192.3万千瓦。

如今,“天更蓝、水更清、土更净”已是德宏的新常态,绿色、干净、美丽的理念深入人心,全民在广泛参与共建共治中,共享生态“新”生活。

(本版照片由德宏傣族景颇族自治州融媒体中心提供)