□ 记者 张婧怡

位于祥云县禾甸镇东部的七宣村,藏在云海山麓间,因其古朴秀丽的自然风貌和独特迷人的民俗文化被人们所知。村庄依山傍水,房屋依山而建,错落有致,村内鹅卵石步道、古树群、溪流与星罗棋布的古建筑遥相呼应,土墙青瓦、古木参天、鸟啼鸡鸣、流水人家,每年“哑巴节”吸引成千上万游客前来,土陶制作的技艺留住异乡人的脚步……

近年来,七宣村通过弘扬非遗、注重绿色保护、加强乡村治理,积极探索出“政府主导+村民主体+市场参与+团队运作”的发展模式,盘活乡村闲置资产资源,发展乡村旅居产业,积极打造“民俗文化+小院旅居”文旅融合发展的乡愁示范村。目前,七宣村的“新村民”来自上海、广东、福建的居多,一半发展一半旅居,短则住一个月,长则住一年之久。2023年7月至2024年7月,这个仅有67户农户的小村庄共接待旅居客500余人。

探索乡村发展模式

激活村级集体经济

七宣村一直以来以乡村旅游发展为主要思路,坚持政府主导,充分调动村民参与示范村创建的积极性、主动性、创造性,形成政府、社会力量和村民共建共创的氛围。七宣村67户农户以入股形式建成“柳下餐厅”,村民自发开展餐饮服务、文化演出、农产品销售等活动,实现了集体运营、效益共享。引入禾甸商会投资500万元积极开发旅游公厕、民宿、智慧停车场等项目,切实提高旅游设施配套。聘请专业团队(乡村CEO)运营合作社集体资产,负责村庄核心区产业规划、招商引资、资产管理、市场经营等工作,吸收具有市场思维的“新村民”到村发展,赋能人才振兴。

通过村民自建和吸引社会资本入驻,将民宿、餐饮、康养等业态与闲置的传统院落相结合,七宣村半数以上的村民通过餐饮、住宿、表演、农特产品生产销售等形式参与到乡村发展中,户均年增收2000元,村集体年增收8万元,实现村集体增收、产业人才发展与乡村全面振兴“双向奔赴”。

盘活闲置村落资源

发展小院旅居产业

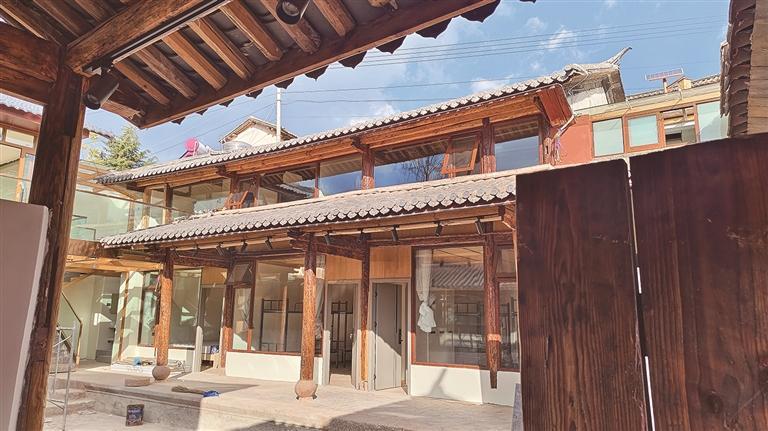

七宣村通过建立集体经济平台共建、利益共享的体制机制,探索将村级有偿收回的闲置老院子、废弃的集体公益性建设用地转变为集体经营性资产的路径,全面盘活村内闲置的小院、传习所、图书馆、餐厅、祖鼓房、公房等村集体资产;将传统民居保护发展模式划分为搬迁类与特色保护类两类,通过议定的机制保护村民原本自然的生活场所和环境,让乡村保留特色的同时,引入优质商家来开发小院经济,鼓励村民开展庭院经济,让庭院经济在古民居里散发光彩。

七宣村盘活村闲置宅基地和建设用地发展集体经济的机制已初步形成,将土地资源转化资产意识得到村民广泛认同,目前,已完成村内20余套闲置院子改造、修缮,吸引500余人前来投资考察,同时,引导村民灵活多样参与业态经营,动员16户25宗约2876平方米的农户闲置宅基地、闲置小院纳入到村集体合作社统一对外招商。

优化配套服务设施

完善乡村旅居环境

七宣村加大旅游基础设施建设力度,先后投资1000余万元,实施道路硬化、排污管道建设、村容风貌整治、传习所修缮,新建哑巴文化广场、游客服务中心、最美公共文化空间等项目,并实施了农宅统规集中安置点建设、农村危房改造,乡村居住条件得到较大改善。营造文艺气息浓厚的乡村旅居氛围,对村内少数民族特色文化、古村特色建筑文化等全域资源进行整合,采取以“农耕文化+民俗文化”为魂、“田园风光+山野轻奢”为韵、“村落民宅+休闲旅居康养”为基的村庄发展模式,打造山野轻奢小院经济业态点,壮大刺绣、土陶、歌舞队等民俗技艺体验区,建设伴山旅游民宿,结合村内康养步道、露营地、公共文化空间、艺术家第二居所等空间打造少数民族古村落休闲旅居康养点,吸引省内外中高端休闲旅居康养流量体。

目前,村内已建成民宿6家、瑜伽培训室1家、咖啡屋1家、书吧1家、特色餐饮2家,村内现有旅居小院入住率均在90%以上,且旅居客自带流量,直接带动就业30余人。