□ 记者 李百祥 杜伟 杨桂清 通讯员 董有喆 左希义 文/图

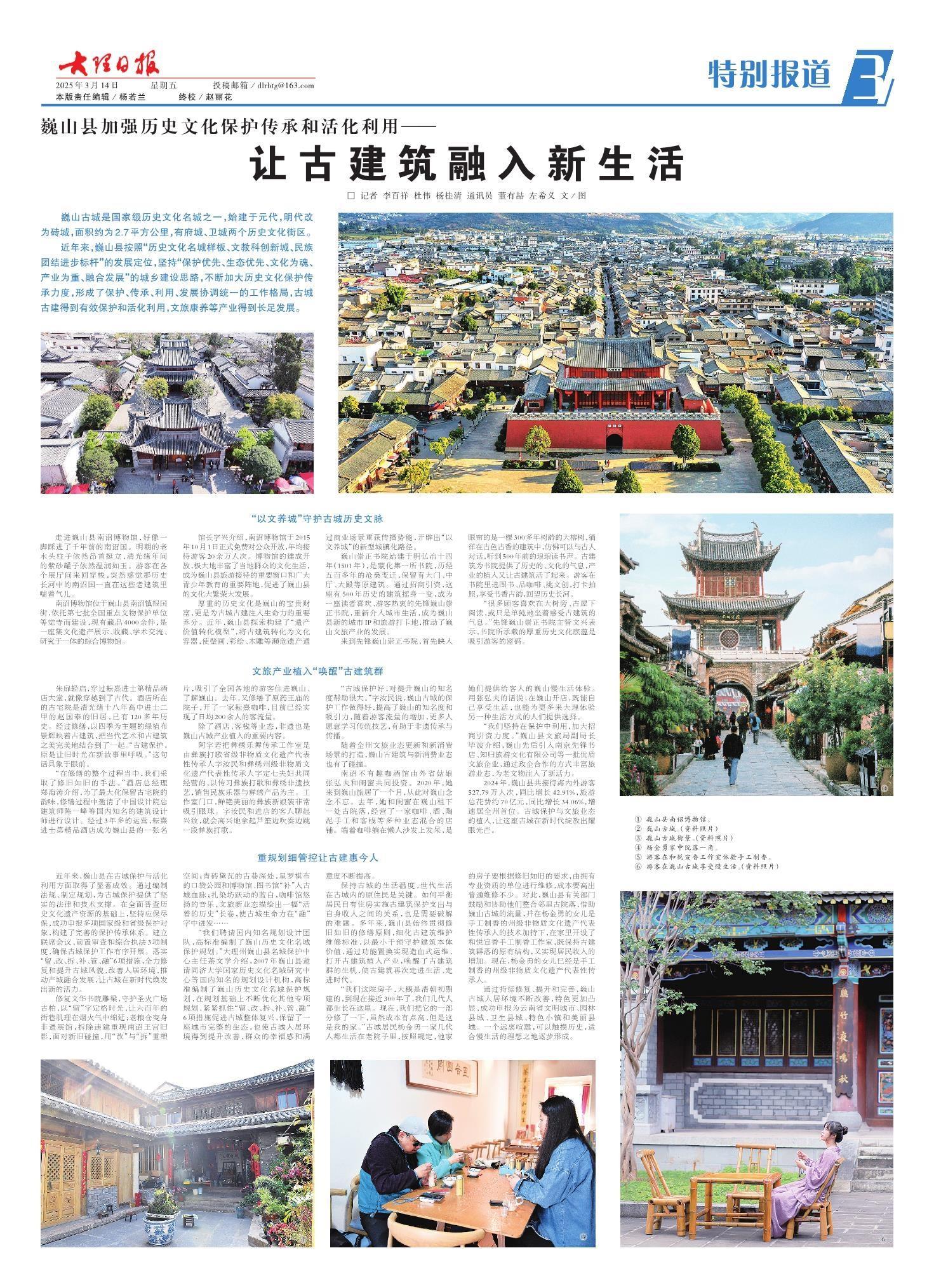

① 巍山县南诏博物馆。

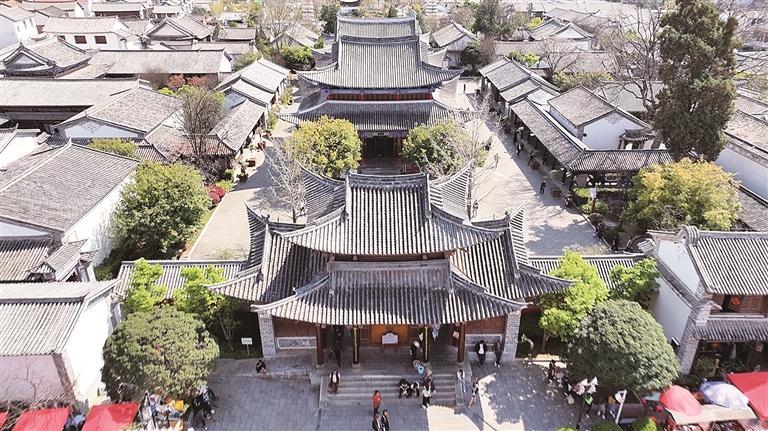

② 巍山古城。(资料照片)

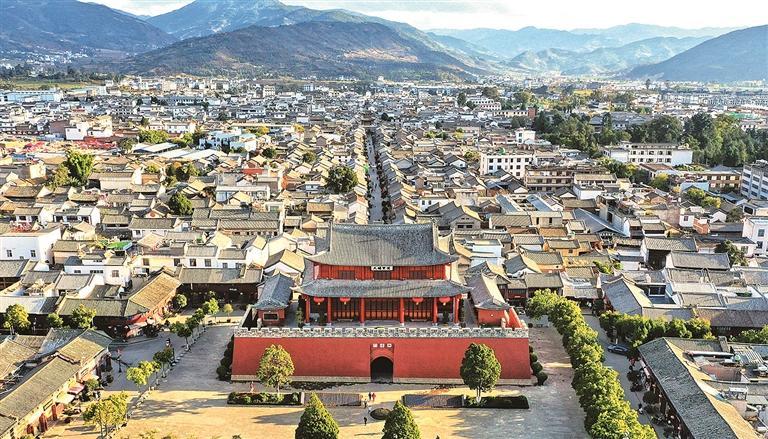

③ 巍山古城街景。(资料照片)

④ 杨金勇家中院落一角。

⑤ 游客在和悦宣香工作室体验手工制香。

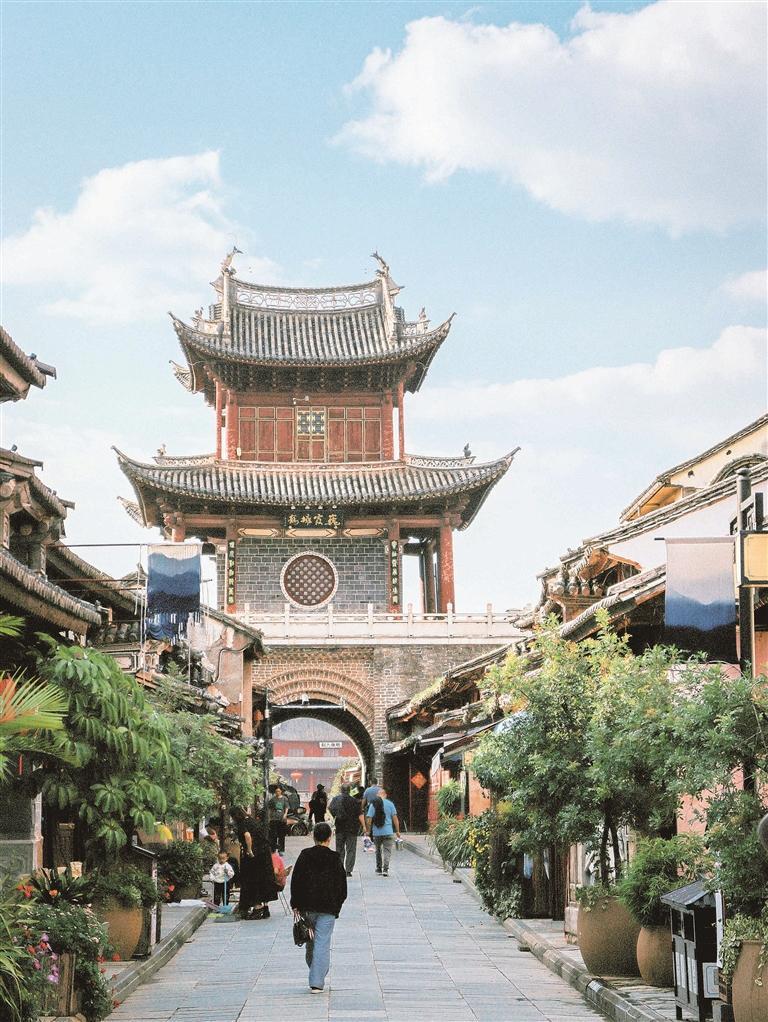

⑥ 游客在巍山古城享受慢生活。(资料照片)

巍山古城是国家级历史文化名城之一,始建于元代,明代改为砖城,面积约为2.7平方公里,有府城、卫城两个历史文化街区。

近年来,巍山县按照“历史文化名城样板、文教科创新城、民族团结进步标杆”的发展定位,坚持“保护优先、生态优先、文化为魂、产业为重、融合发展”的城乡建设思路,不断加大历史文化保护传承力度,形成了保护、传承、利用、发展协调统一的工作格局,古城古建得到有效保护和活化利用,文旅康养等产业得到长足发展。

“以文养城”守护古城历史文脉

走进巍山县南诏博物馆,好像一脚踩进了千年前的南诏国。明朝的老木头柱子依然昂首挺立,清光绪年间的紫砂罐子依然温润如玉。游客在各个展厅间来回穿梭,突然感觉那历史长河中的南诏国一直在这些老建筑里喘着气儿。

南诏博物馆位于巍山县南诏镇报国街,依托第七批全国重点文物保护单位等觉寺而建设,现有藏品4000余件,是一座集文化遗产展示、收藏、学术交流、研究于一体的综合博物馆。

馆长字兴介绍,南诏博物馆于2015年10月1日正式免费对公众开放,年均接待游客20余万人次。博物馆的建成开放,极大地丰富了当地群众的文化生活,成为巍山县旅游接待的重要窗口和广大青少年教育的重要阵地,促进了巍山县的文化大繁荣大发展。

厚重的历史文化是巍山的宝贵财富,更是为古城古建注入生命力的重要养分。近年,巍山县探索构建了“遗产价值转化模型”,将古建筑转化为文化容器,使壁画、彩绘、木雕等濒危遗产通过商业场景重获传播势能,开辟出“以文养城”的新型城镇化路径。

巍山崇正书院始建于明弘治十四年(1501年),是蒙化第一所书院,历经五百多年的沧桑变迁,保留有大门、中厅、大殿等原建筑。通过招商引资,这座有500年历史的建筑摇身一变,成为一座读者喜欢、游客热衷的先锋巍山崇正书院,重新介入城市生活,成为巍山县新的城市IP和旅游打卡地,推动了巍山文旅产业的发展。

来到先锋巍山崇正书院,首先映入眼帘的是一棵300多年树龄的大榕树,徜徉在古色古香的建筑中,仿佛可以与古人对话,听到500年前的琅琅读书声。古建筑为书院提供了历史的、文化的气息,产业的植入又让古建筑活了起来。游客在书院里选图书、品咖啡、挑文创,打卡拍照,享受书香古韵,回望历史长河。

“很多顾客喜欢在大树旁、古屋下阅读,或只是单纯地坐着感受古建筑的气息。”先锋巍山崇正书院主管文兴表示,书院所承载的厚重历史文化底蕴是吸引游客的密码。

文旅产业植入“唤醒”古建筑群

朱扉轻启,穿过耘熹进士第精品酒店大堂,就像穿越到了古代。酒店所在的古宅院是清光绪十八年高中进士二甲的赵国泰的旧居,已有120多年历史。经过修缮,以四季为主题的绿植布景辉映着古建筑,把当代艺术和古建筑之美完美地结合到了一起。“古建保护,原是让旧时光在新故事里呼吸。”这句话具象于眼前。

“在修缮的整个过程当中,我们采取了修旧如旧的手法。”酒店总经理郑海涛介绍,为了最大化保留古宅院的韵味,修缮过程中邀请了中国设计院总建筑师陈一峰等国内知名的建筑设计师进行设计。经过3年多的运营,耘熹进士第精品酒店成为巍山县的一张名片,吸引了全国各地的游客住进巍山、了解巍山。去年,又修缮了原药王庙的院子,开了一家耘熹咖啡,目前已经实现了日均200余人的客流量。

除了酒店、客栈等业态,非遗也是巍山古城产业植入的重要内容。

阿字若把彝绣乐舞传承工作室是由彝族打歌省级非物质文化遗产代表性传承人字汝民和彝绣州级非物质文化遗产代表性传承人字定七夫妇共同经营的,以传习彝族打歌和彝绣非遗技艺,销售民族乐器与彝绣产品为主。工作室门口,鲜艳美丽的彝族新娘装非常吸引眼球。字汝民和进店的客人聊起兴致,就会高兴地拿起芦笙边吹奏边跳一段彝族打歌。

“古城保护好,对提升巍山的知名度帮助很大。”字汝民说,巍山古城的保护工作做得好,提高了巍山的知名度和吸引力,随着游客流量的增加,更多人愿意学习传统技艺,有助于非遗传承与传播。

随着全州文旅业态更新和新消费场景的打造,巍山古建筑与新消费业态也有了碰撞。

南诏不有趣咖酒馆由外省姑娘张弘夫和闺蜜共同投资。2020年,她来到巍山旅居了一个月,从此对巍山念念不忘。去年,她和闺蜜在巍山租下一处古院落,经营了一家咖啡、酒、陶泥手工和客栈等多种业态混合的店铺。端着咖啡躺在懒人沙发上发呆,是她们提供给客人的巍山慢生活体验。用张弘夫的话说,在巍山开店,既能自己享受生活,也能为更多来大理体验另一种生活方式的人们提供选择。

“我们坚持在保护中利用,加大招商引资力度。”巍山县文旅局副局长毕波介绍,巍山先后引入南京先锋书店、知归旅游文化有限公司等一批优质文旅企业,通过政企合作的方式丰富旅游业态,为老文物注入了新活力。

2024年,巍山县共接待海内外游客527.79万人次,同比增长42.91%,旅游总花费约70亿元,同比增长34.06%,增速居全州首位。古城保护与文旅业态的植入,让这座古城在新时代绽放出耀眼光芒。

重规划细管控让古建惠今人

近年来,巍山县在古城保护与活化利用方面取得了显著成效。通过编制法规、制定规划,为古城保护提供了坚实的法律和技术支撑。在全面普查历史文化遗产资源的基础上,坚持应保尽保,成功申报多项国家级和省级保护对象,构建了完善的保护传承体系。建立联席会议、前置审查和综合执法3项制度,确保古城保护工作有序开展。落实“留、改、拆、补、管、融”6项措施,全力修复和提升古城风貌,改善人居环境,推动产城融合发展,让古城在新时代焕发出新的活力。

修复文华书院雕梁,守护圣火广场古柏,以“留”字定格时光,让六百年的街巷肌理在烟火气中绵延;老粮仓变身非遗展馆,拆除违建重现南诏王宫旧影,面对新旧碰撞,用“改”与“拆”重塑空间;青砖黛瓦的古巷深处,星罗棋布的口袋公园和博物馆、图书馆“补”入古城血脉;扎染坊跃动的蓝白,咖啡馆悠扬的音乐,文旅新业态描绘出一幅“活着的历史”长卷,使古城生命力在“融”字中迸发……

“我们聘请国内知名规划设计团队,高标准编制了巍山历史文化名城保护规划。”大理州巍山县名城保护中心主任茶文学介绍,2007年巍山县邀请同济大学国家历史文化名城研究中心等国内知名的规划设计机构,高标准编制了巍山历史文化名城保护规划,在规划基础上不断优化其他专项规划,紧紧抓住“留、改、拆、补、管、融”6项措施促进古城整体复兴,保留了一座城市完整的生态,也使古城人居环境得到提升改善,群众的幸福感和满意度不断提高。

保持古城的生活温度,世代生活在古城内的原住民是关键。如何平衡居民自有住房实施古建筑保护支出与自身收入之间的关系,也是需要破解的难题。多年来,巍山县始终贯彻修旧如旧的修缮原则,细化古建筑维护维修标准,以最小干预守护建筑本体价值,通过功能置换实现造血式运维,打开古建筑植入产业,唤醒了古建筑群的生机,使古建筑再次走进生活、走进时代。

“我们这院房子,大概是清朝初期建的,到现在接近300年了,我们几代人都生长在这里。现在,我们把它的一部分修了一下,虽然成本有点高,但是这是我的家。”古城居民杨金勇一家几代人都生活在老院子里,按照规定,他家的房子要根据修旧如旧的要求,由拥有专业资质的单位进行维修,成本要高出普通维修不少。对此,巍山县有关部门鼓励和协助他们整合邻里古院落,借助巍山古城的流量,并在杨金勇的女儿是手工制香的州级非物质文化遗产代表性传承人的技术加持下,在家里开设了和悦宣香手工制香工作室,既保持古建筑群落的原有结构,又实现居民收入的增加。现在,杨金勇的女儿已经是手工制香的州级非物质文化遗产代表性传承人。

通过持续修复、提升和完善,巍山古城人居环境不断改善,特色更加凸显,成功申报为云南省文明城市、园林县城、卫生县城、特色小镇和美丽县城。一个远离喧嚣,可以触摸历史,适合慢生活的理想之地逐步形成。