1979年,洱源县麻风防治人员仅为3人,到1981年增至11人。1982年在山石屏疗养院改用单一氨苯砜治疗,试验加利福平或利福定26人,治疗效果明显。1983年起,全县麻风患者用氨苯砜、利福平或利福定治疗,不定期尿测监督,年规则治疗率为98.4%;1981年至1987年共治愈病人382人,治愈率为68.00%。对现症病人家属和巩固治疗病人家属,全面采取口服氨苯砜或醋氨苯砜注射预防。1984年,洱源县开始防治改革,防治工作由院内转向院外,院外治疗比院内治疗效果明显,病院不再收住病人,动员住院病人回家治疗,院内外工作实行承包责任制。病人在家治疗心情愉快,规则服药,减少残疾率,治疗期间或治愈后可劳动致富。从费用上看,院内治疗是院外治疗的8.2倍。推广院外治疗还有好处,能尽可能地消除人们对麻风的恐惧心理,也能减少社会歧视。同时加强对治愈病人的巩固治疗,每年随访二至三次,多菌型巩固十年,少菌型巩固五年,累计复发1例,复发率为0.2%。

从1987年开始,洱源县开始实施世界卫生组织推荐的联合化疗方案,用氨苯砜、利福平、氯法齐明联合治疗,作为大理州的联合化疗试点县。对病人免费检查,免费治疗,每月送药一次到家中。1987年以来,累计接受联合化疗308例,累计完成治疗295例,外迁1人,死亡9人,到2020年应化疗1例,实际上化疗1例,联合化疗率100%,联合化疗覆盖率100%。

联合化疗方案效果极佳,服药几天后,就杀死体内麻风菌99.99%,病人失去了传染性。因此,病人在治疗期间,不必隔离治疗,且用药物安全,不需要住院治疗,可在家、在单位、在学校治疗,不影响工作和学习。

古老的麻风,终于遇到了克星,人类不必再饱受这个恶魔的摧残。

曾经有部关于麻风病的长篇小说,在海内外引起轰动。这部由英国作家维多利亚·希斯洛普创作,出版于2005年的《岛》,讲述了几代人同麻风病抗争的故事,正面反映二十世纪中叶欧洲麻风病隔区的实际状况。在希腊克里特岛上生活的佩特基斯家族几代人与麻风病抗争,由绝望到希望,由浸透骨髓的痛苦到如释重负的喜悦,直至重获新生。这部小说中,伊莲妮是个小学校长,她查出麻风病后被送到斯皮纳龙格岛隔离,与丈夫和两个女儿隔海相望,最后悲痛地死在小岛上。她的女儿玛丽娅长大后,在谈婚论嫁的关键时刻,又查出麻风病,被她的父亲很悲情地送到小岛上。玛丽娅的生活被毁,爱情被毁。难得的是这个时候,化学药品氨苯砜治疗麻风病已进入试验阶段,玛丽娅有幸被治愈。同时,她被麻风病医生克里提斯爱上,又收获了新生的爱情,她的治愈离岛与新婚几乎是前后进行的。

玛丽娅的养女索菲亚(其姐安娜之女)在十八岁时,被养父母告知其生母的情感纠葛,以及安娜被丈夫杀死的真实情况。得知养父母并非亲生父母后,她远赴雅典读大学,并刻意埋藏了她家族的麻风病史,刻意隐藏了自己的出生地。最后,索菲亚的女儿阿丽克西斯回到克里特岛,回到斯皮纳龙格,寻觅到母亲家族的故事,在此过程中她重新回到自我。“岛”就是悲凉生活的希望,是污秽之地盛开的鲜花,而浇灌、滋养这朵鲜花的,是温暖、博大的人性之爱。作品在最后写道:“最后,她看不到耻辱,只看到英雄主义,没有不忠,只有激情,没有麻风病,只有爱。”

《岛》的最大魅力在于,在悲凉哀婉的情节里,始终能看到希望。

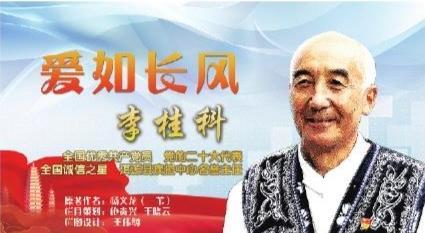

2022年10月20日,中新社记者李京泽写了篇报道,标题即为《二十大代表李桂科与他坚守的“麻风村”:健康中国,没有“孤岛”》。这篇文章说:“20世纪60年代,180多位麻风病人被一条黑潓江隔离在方圆五公里没有人烟的山沟,形同‘孤岛’般生活。直到1981年,23岁的李桂科带着两套棉布防护服进入村庄,从医病到医心、医穷,四十年来,他坚守‘孤岛’一心只干一件事。”

李桂科相信,山石屏村再也不会成为“孤岛”。