□ 记者 李迪 刘泉 文/图

“天生异石似金梭,欲织银苍水上波”,金梭岛,这座洱海最大的岛屿,正在谱写新时代的共富新篇。通过创新性的合作社发展模式,金梭岛实现了从传统渔村到文旅胜地的华丽转身——124本鲜红的股权证,让村民变股东;800万元年度分红,见证共享发展成果;50万人(次)旅游年接待量,彰显转型成效。从“各自撑船”到“同划大桨”,从“靠海吃海”到“靠海护海”,金梭岛的实践生动诠释了“绿水青山就是金山银山”的发展理念,为乡村振兴提供了可复制、可推广的“共富样本”。

禁渔之后:小渔村面临困境

“今年分红总额800万元,比去年增加300万元。”

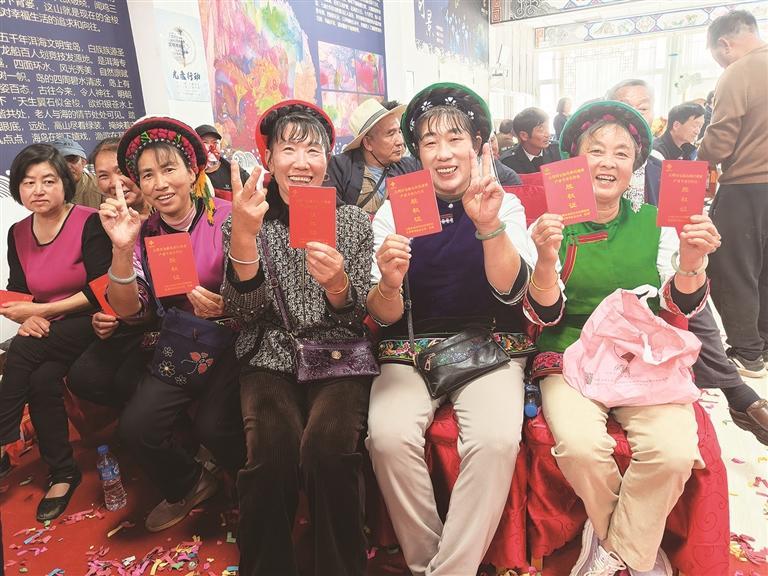

4月3日下午,在金梭岛渔民旅游产业专业合作社分红大会现场,村民施林把刚发到手的厚厚一叠现金小心放入布袋里,“直接把钱带回家,我今天太高兴了!”礼花纸屑在他头顶炸开一片彩色花雨,来参与分红的社员们个个喜笑颜开。这个曾因禁渔令陷入困境的孤岛,如今已然是另一番模样。

为了防止洱海渔业资源枯竭和洱海水质恶化,2012年开始,洱海实施季节性封湖禁渔,到2017年,洱海实施全年全湖禁渔。“打渔”这条祖祖辈辈赖以生存的老路,在生态保护的铁律前彻底走到了尽头。禁渔前,金梭岛村民80%的收入来自渔业,虽不富裕,但也不愁温饱,禁渔后,大家被迫走上了离岛求生的打工之路。

“以前村里只有一条摆渡船,除了偶尔有走亲戚的人上岛,平时没什么人进来”,在“渔二代”张涛的记忆里,岛上的生活是清苦的、隔绝的,他初中毕业后就回家和父母一起打渔,他没想过走出去,也不知道除了打渔还能做什么,“在外面几年,工作换来换去像在梦游,收入不稳定,也没攒下什么钱。”

张春富当兵退伍回到家,发现自己日思夜想的家乡几乎成了“空心村”,祖祖辈辈赖以生存的渔船、渔具已经全部不见踪影,为了维持一家人的生计,他只能再次离开家乡外出打工, “当时岛上几乎只剩下老人和小孩,能干活的全部出去打工了”。

破冰之局:13户渔民到124户股东的逆袭

一个“逆行者”带来了转机。“当时的村委会主任赵成说服了我,在外面只是给自己赚钱,回来发展,是能带着父老乡亲一起致富的好事。”早年就外出做生意的张春炼在一次回家探亲的时候,得知了村里面临的生存困境,他思索再三,决定放弃城里的生意回乡创业。

“最大的困难就是大家没有信心”,在成立合作社之前,张春炼用了一个星期挨家挨户作动员,都被委婉拒绝,最后只有13户愿意入股,其中8户还是自家亲戚。大家勉强凑出了200万元的启动资金,没想到又在注册登记的环节遇到了难题。

根据当时《中华人民共和国农民专业合作社法》(2007年版本)的规定,要求合作社业务必须与农业生产经营相关,虽然并未明文禁止第三产业,但在某种程度上来说,以旅游服务为主要业务的合作社不合法。“国家工商总局注册司的领导来岛上调研后,就和州市领导共同开会研究,决定把金梭岛设为一个先行试点”,张春炼说。终于,大理市金梭岛渔民旅游产业专业合作社于2012年9月13日注册成立,成为了云南省首家以“农业+旅游”模式注册的合作社,在政策模糊期探索出了一条合法路径,为后续修法提供了实践样本。

“200万是远远不够的,最初大家都是义工,没有工资,熬了一年多才勉强有些收入,直到2017年合作社才平稳发展起来”。既然发展合作社困难重重,为什么不选择其他路径呢?张春炼有自己的坚持,“如果注册公司,就算把这个事业做起来,也和当地老百姓没什么关系。我们一开始就下定决心,要拉着大家一起做事,一起发展,一起受益。”

依托金梭岛独特的自然风光和深厚的白族文化,合作社打造了渔业文化展示、白族三道茶、白族歌舞表演等特色项目,并对玉龙宫溶洞进行保护性开发,还创造出了以“南诏渔宴海八碗”为代表的饮食文化,有效提升了金梭岛的旅游吸引力,目前,金梭岛每年接待游客达50万人(次)。同时,合作社不断延伸产业链,目前已成立了4家子公司,包括数字传媒、文旅运营、汽车租赁和旅行社,合作社社员达到124户,金梭岛近半的村民都是社员,2024年合作社营业总额约1700万元。

共富方程式:双轨创富,共享红利

“当时他主动让出了自己的一部分股权给我,给足了我信心和动力。”有了发小张春炼的承诺,在外打工的张春富回到金梭岛加入合作社,还成了理事长助理。“每个月有工资,又能把家里照顾好,每年还能享受分红,比起以前,幸福指数有了质的飞跃。”

既是股东又是员工,合作社80%以上的社员都拥有这样的“双重身份”。

合作社成立13年来,一直按照入社自愿、退社自由、地位平等、民主管理、风险共担、利益共享的原则,以对合作社发展的贡献大小来确定股权比例,同时发动社员参与经营管理,获得双份收益。为了鼓励更多村民加入合作社,理事长张春炼主动稀释了手中的股权,他的持股占比从最初的68%,到现在只有13.6%。

张涛在外辗转几年后也回到金梭岛,在合作社里找到了一份后勤管理的工作,现在他每天规律上下班,一家人在一起安安稳稳地把日子越过越好,“我们两口子都在合作社领工资,父母在合作社的入股分红一年比一年多,全家人的生活都比以前好。”

金梭岛目前有632户1669人,常住人口1200多人,金梭岛村党总支书记、村委会主任张问军介绍:“村里60%的人都从事旅游相关工作,实现了就地就近就业,2024年,人均收入约19800元,村集体收入比2023年增加了30万元左右。”

此外,合作社还积极支持村里的卫生、教育等事业发展。“学校无论遇到什么困难,只要找到合作社他们都全力帮我们解决”,金梭岛完小是岛上唯一的一所学校,现有学生73人,校长赵国荣介绍,“学校老师不够,合作社帮忙从外面聘请了2名代课教师并支付工资,还出资帮助学校进行球场、绿化等建设,让校园环境上了一个档次。”

金梭岛2.0时代:新老岛民融合共生

“各位游客请排好队,我们将进入龙宫景区。”每天上午10点左右,金梭岛就开始热闹起来,摆渡游轮往返穿梭,链接起一批批旅行团游客和金梭岛的短暂缘分。像王颖和男朋友这样自驾到金梭岛旅游的还属于“小众”群体,他们从重庆来到大理旅游,在做攻略的时候,王颖专门给这个相对“冷门”的地方预留了一天一夜的时间,“我们就是特地来感受这种本土的生活,这里很美也很宁静,希望以后能来这里居住更长时间。”

来自福建的徐飞龙是最早在金梭岛实现定居愿望的人之一,2013年他在去双廊的路上偶然看到这个小岛,进来逛了一圈,他立刻决定把原定开在双廊的客栈,落地金梭岛。“这个岛是独一无二不可复制的,真正喜欢安静的人才会进来,这也自然区分出了我们的客户群体。”在这里生活了12年的徐飞龙已经把自己当成了金梭岛的一分子,“岛上有什么活动我都会参与,哪家有红白喜事我也会去,感觉自己和原住岛民没什么差别。”

“我们准备订婚了,以后我还打算把父母也接过来”,来自黑龙江的姑娘张思琪才到金梭岛一年多的时间,她不仅找到了工作,还找到了爱情。她的男朋友就是金梭岛的村民,也是和她坐对桌的同事。

大理市贝丘文化旅游产业发展有限公司是合作社的一家子公司,目前有像张思琪这样的12名年轻员工,他们来自五湖四海,最初被金梭岛的秀丽风光吸引,如今因共同的创业梦想扎根于此。

“理事长就是我的‘天使投资人’”,公司负责人刘擂来自重庆,2023年他带着技术和创意来到金梭岛,他提出的景区数字化转型和张春炼的想法是“瞌睡碰到枕头”,两人一拍即合,由合作社出资成立子公司,开启了金梭岛文旅数字化转型的新阶段。“公司将从数字营销、智慧旅游、旅游数仓三个维度来赋能金梭岛旅游产业提质升级,目标是在3年内孵化出一个‘数字文旅+在地文化+低碳经济’的标准化模型。”

在金梭岛创业2年,这里安静的环境和包容的氛围逐渐治愈了刘擂在大城市快节奏生活里积压的抑郁和困惑,他打算长期定居金梭岛,用自己的所长来回馈这个“第二故乡”。“比起别人叫我新大理人,我更愿意别人叫我新岛民,我希望金梭岛越来越好。”

目前,金梭岛上已有40多户外来人口在岛上开客栈、开餐馆,“从最初无人问津到现在人潮涌动,看到这样的变化我很欣慰,不论是外地人还是本地村民,大家能够和谐融洽地生活在一起,有欢声笑语,这是我一生奋斗的动力。”张春炼笑着说。