玉石厂麻风村,后更名为玉洱村。1958年,因集中麻风病人隔离治疗建于吴家山。这座山峰在海潮河村委会干海子以东,青索村委会玉石厂以南,属洱源县江尾乡,现已并入大理市管辖。1959年,这里叫邓川麻风院,收住病人四十多人,有耕牛四条、马两匹、猪五头,每人每月生活费四元,每年发给一套单衣。邓川麻风院未能完成建院,按现在的说法就是“半拉子工程”,因此合并山石屏疗养院。有的病人不愿到山石屏,就在这里留下来。也有的从山石屏疗养院跑出来待在此地,也有村里和家人将麻风患者送到这里。这样,这里便形成了自然村。人们称之为玉石厂麻风村、小梨园麻风村、干海子麻风村、吴家山麻风村,总之,喜欢怎么叫都行,只有固定不变的“麻风村”。洱源县防疫站则称这里为玉石厂麻风村。1986年后,这里由麻风康复者杨锡全管理。

1981年,玉石厂麻风村在村病人三十四人,家属十六人。洱源县卫生防疫站皮防科医生进村体检,建立每人一份病历,给予氨苯砜规范治疗。1984年加利福平治疗,每年进行查菌判定疗效。至1987年,死亡两人,治愈病人二十八人,对还未治愈的六人,用联合化疗方案氨苯砜、利福平、氯法齐明治疗。1992年,全部病人治愈。

此后,洱源县卫生防疫站的医生们,又成了“驻村干部”,帮他们抓生产、促经济,走脱贫致富路。全村病人治愈后不能回家的二十人,家属子女二十四人,共十六户四十四人。他们在此种植经济林木,绿化荒山近千亩,种植梅子千余株,梨树、桃树等林木五百余株,种植烤烟三十亩、农作物一百多亩,养猪十八头、牛两头、马十九匹,年经济收入两万多元,人均五百。粮食能做到自给自足,过上安居乐业的日子。

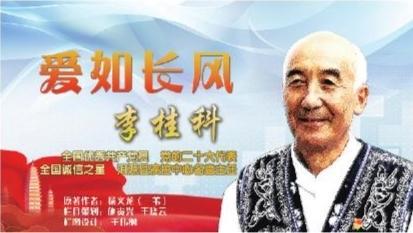

1999年6月1日,洱源县政府将洱源县江尾乡“玉石厂麻风村”更名为“玉洱村”,正式纳入当地政府管理。为此,新华社北京1999年12月8日电报道了这个消息。李桂科撰文《摘掉“麻风村”帽子,戴上“玉洱”桂冠》发表于1999年9月15日《中国麻风防治协会通讯》总第200期。李桂科在此文中称,玉,比喻无瑕、美丽;洱,与耳同音。“玉洱”近义“玉坠”,如同白族妇女耳垂上的玉坠一样。他们(麻风康复者)用自己的双手种植了大量的梅树、梨树等经济林木,将荒山变成了欣欣向荣的“绿色企业”。

李桂科说:“1984年,我带着皮防科的医生来到玉石厂麻风村,生活条件比洋芋山麻风村好些,到集镇也就一个半小时左右。我们下决心将麻风患者全部治愈,打算让他们回家。可与大家商量时,他们都不愿回家。原因很简单,患者查出麻风病后,村里就把他们送到这里,每年还给360斤大米,有的村里还给生活费,回家就啥也没了,因此他们都不想回家。山石屏疗养院他们也不愿去,去了村里就不给大米了。我就想,不愿回家,也不愿到山石屏疗养院,那就只有待下来,形成自然村。可是他们又有子女,今后子女读书,户口转移,不能没有村名。1992年,我以洱源县卫生局的名义向县政府提出请示,将玉石厂麻风村更名为玉新村归当地政府管理,请示没有批下来。后来我每年都写请示,我不放弃,同时宣传麻风可防可治不可怕的科学道理。终于,1999年,洱源县人民政府同意发文将玉石厂麻风村更名为‘玉洱村’,归当地政府管理。我们把‘玉洱村’的麻风病人全部治愈用了八年,为这个村更名用了七年。”

2003年,玉洱村人自己动手挖通了四公里的车路。2004年,洱源县江尾乡划归大理市,更名为大理市上关镇,“玉洱村”从此隶属大理市上关镇青索村委会。2008年,玉洱村通电通水,在村的麻风康复者十一人,政府每月补助其生活费两百元。2016年,玉洱村村主任为罗友林,村里仍居住麻风康复者六人,家属四户十一人,康复者享受民政救济每人每月四百一十元,并有新农合医疗保障。

昔日的玉石厂,没有产出玉石,却是麻风患者的收容地。今日的玉洱村,却是洱海周边村落里的一粒翡翠,春来香雪成海,夏日浓荫匝地,金秋硕果满枝,冬至梅花竞艳。