□ 陆向荣 文/图

“挑鬟玉钗髻,刺绣宝装拢。”提起刺绣,很多人第一时间想到的是绣娘,而在巍山县庙街镇盟石村委会山塔上村,有一位叫吴海山的彝族小伙,从小对彝绣情有独钟,就爱穿针引线,成为远近闻名的“绣郎”。

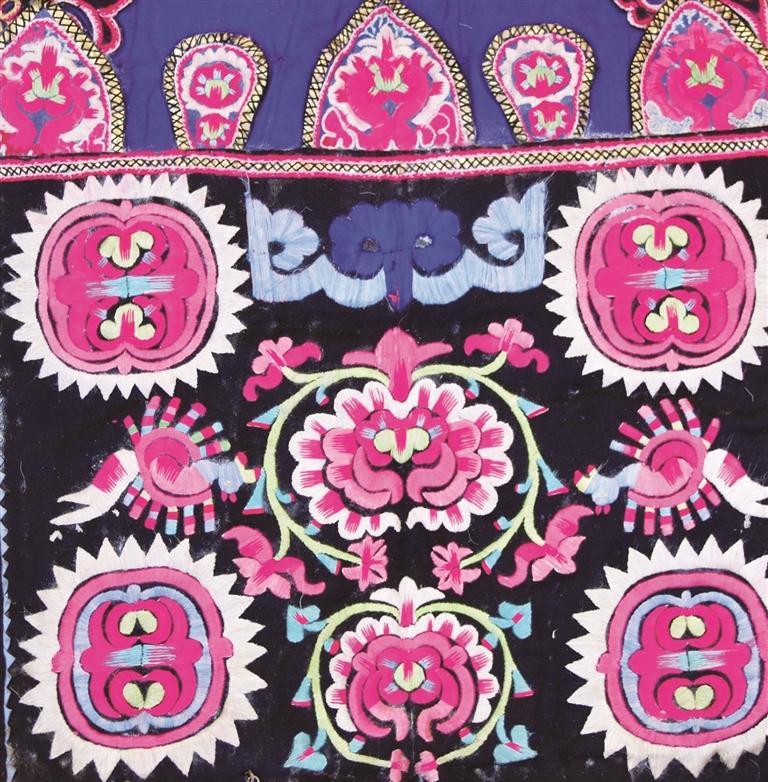

地处巍山坝子东山脚下的山塔上村,共有农户72户295人,至今仍保留着原生态的歌、舞、乐和服饰文化。刺绣是彝族服饰不可缺少的部分,在长期的生产生活中,山塔上村彝族妇女把花草、动物和文字图案一针一线地绣到服饰上,造就了彝族刺绣这门古老的技艺,绣出的彝族服饰种类繁多、制作精美、异彩纷呈,构图形象生动、逼真,花纹对称工整,图案醒目耀眼,花朵层层套叠,色彩对比强烈,缝制工艺精美雅致,具有很强的使用价值、观赏价值和收藏价值。

生于2006年的吴海山,年幼时跟着奶奶字文香在家里一起生活。“我们村里很多妇女都会刺绣,绣出的服饰多用于自给自足。我奶奶也是刺绣中的好手,只要到了农闲时节,总是看见她坐在院子里认真地绣花,我看见她绣的物件特别漂亮,活灵活现,当时自己也比较喜欢,在她的熏陶影响下,我也就慢慢地跟她学刺绣手艺,6岁多就会简单的针法了。” 吴海山说。

针线活说起来容易,做起来难,刚开始,手磨起了泡,绣出来的图案总是坑坑洼洼不均匀,直到手指磨出了老茧,绣品才一天天利落平整,看起来有模有样。后来,吴海山开始自己设计图案,自己搭配色彩。吴海山不仅喜欢刺绣,还喜欢彝族打歌,也就是在巍山县城参加打歌表演的时候,他认识了非物质文化遗产保护项目巍山刺绣县级代表性传承人字定七,并拜她为师,经常到她的非遗传习所学习刺绣技艺。

每件刺绣都需要一个漫长的过程,一件成品要经过几个月甚至几年的时间才能完成。在字定七精心传授的基础上,吴海山不断进行探索和创新,对彝族刺绣的文化内涵也有了更深的领悟,在彝绣图案设计、色彩搭配等方面的技艺越发成熟,成为了远近闻名的“绣郎”。2023年3月31日,他的照片成为了《人民日报》要闻版6版《让非遗文化绽放迷人光彩》的压题照。去年6月,吴海山带着自己设计的刺绣产品,到湖北省参加了武汉江夏区2024“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动,很受欢迎。吴海山多年的坚持得到了更多人的认可,也更激起了他对刺绣的热爱,决心要把刺绣当成一份事业去做。

如今,吴海山在大理一休闲农庄工作,专门指导游客彝族服饰的穿戴和传授刺绣技艺。业余时间他也到弥渡、南涧、漾濞收购传统彝族刺绣,汲取其中营养以增强自己的刺绣创新能力,制作精美的刺绣文创产品销售,以增加一些收入,让自己和奶奶的生活过得更好。他还被聘请为庙街镇云鹤小学的非遗传承指导员,经常到学校教授孩子们刺绣和打歌的技能。

“只要谁愿意学,我都愿意教,目前同村的吴晓娜、吴张媛、吴甜蕊等几个小徒弟已掌握了简单的刺绣技能。” 吴海山非常满意自己在教授上的小成绩。他目前正在申报非物质文化遗产保护项目巍山刺绣的县级代表性传承人。他爱刺绣,也更爱彝族的民族文化,愿意做一名非遗文化的传承者,为非遗文化的传承展现自己的风采。