□ 记者 马丽芳

六月的剑川,惬意悠然。

古城内,老院落的墙头花开正盛;老茶馆里,新焙的茶叶茶香四溢;古宅民居,一幅幅楹联传递“耕读传家”家风;街头巷尾,家常琐碎里蕴含浓浓乡情……剑川的惬意不仅来源于清新的自然生态、古朴的建筑风貌和淳朴的民风民情,更得益于剑川县对其深厚的历史根脉和文化底蕴的保护发展。

近年来,剑川县锚定“历史文化名城样板、文化产业发展示范区”的发展定位,按照“文化为基、系统规划、分步实施、量力而行、惠民利民”的工作思路,全力推动城市建设和历史文化名城保护工作,让这座小城在时光的洗礼中,焕发出新的生机与活力。

文化为基 守护名城根魂

“门前商帮流水过,院中兰桂经雪香。”剑川古城北门街一家商铺门窗上的对联描述了古代马帮商贩络绎不绝经过北门街的繁华景象。剑川,自古以来是南方丝绸之路和茶马古道上的商贸重镇、文献名邦和军事要冲。

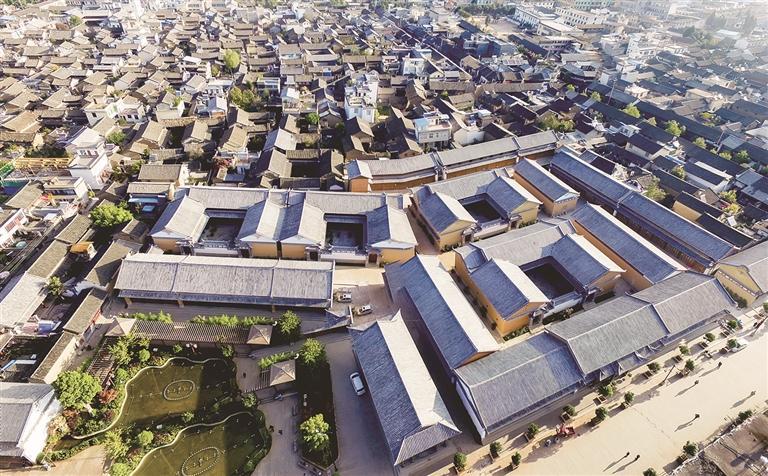

剑川城址经历了罗鲁城、望德城和剑川古城的数次变迁,但均处于西倚金华山、东临剑湖的背山面水地带。现有明清时期的街巷20多条,民居风貌保存完整。西门街古建筑群为全国重点文物保护单位,是古城白族民居风貌的集中体现。古城内的建筑堪称白族建筑博物馆,每一座“三坊一照壁”“四合五天井”的传统院落里,都升腾着动人的人间烟火气。

距今5000多年前的海门口新石器时代晚期遗址,被誉为“南方敦煌”的唐宋时期石钟山石窟,众多国家、省、州、县各级文物保护单位……剑川县始终把历史文化遗产保护放在首位,深挖文化资源,把文物保护单位、博物馆群、红色文化等作为文脉核心,通过原汁原味修缮、改造、提升,最大限度保留烟火气息、延续历史文脉,守住名城根魂。

为了让城市历史街区“活”起来,剑川县通过实施古建筑活化利用工程,推出赵藩陈列馆、张伯简纪念馆等一批优秀的历史文化保护精品项目;将余庆宫与剑川白曲的传承展示相结合,打造剑川白曲技艺传承展示馆;将李瑞棻宅院打造成木雕馆、木雕精品的传承展示和销售平台;将都司宅院打造为中央美院驻剑川传统工艺工作站……目前,全县已建成27个各具特色的博物馆,从茶马古道遗韵到指尖上的木雕,充分彰显剑川的文化魅力。

2023年3月,剑川被国务院命名为全国第141座国家历史文化名城。去年11月,《大理白族自治州剑川县历史文化名城保护管理条例》经省人大常委会批准公布,并于今年3月1日正式施行,标志着剑川县历史文化名城保护工作迈入了法治化、规范化的新阶段。在保护与发展中,剑川的一砖一瓦都流淌着人文气息,让城市留下记忆,人们记得住乡愁。

系统规划 勾勒古风新韵

走进剑川,“一城望湖、二河穿城、群山合围、多区共生”的独特城市空间结构逐步呈现。

剑川县系统规划县城建设和历史文化名城保护利用工作,先后编制完成了国土空间规划、历史文化名城保护规划及城市控规,使“山水林田湖城”自成一体,勾勒出古今交融的肌理。

在城市建设中,科学规划、提升绿美社区、综合公园、林荫大道、绿道建设、口袋公园等建设项目,8个广场公园、28个口袋公园分布在城市各个角落。绿带廊道建设串联各区空间的绿美城市体系和以“五横五纵”为构架的路网绿化体系,实现四季有花、常年见绿。

在剑川,自然生态与人文底蕴交织,传统风貌与现代活力共生。剑川县注重将白族文化元素与城市设施建设、景观设计有机融合,厚植文化底蕴,使新城区与古城墙垣相望,传统与现代相互交融。街巷边的建筑外墙上,技艺精湛的木雕装饰古朴典雅;新城区的桥梁上,精美的石雕栏杆栩栩如生;古城里的古宅院落,有寓意的楹联翰墨飘香……

“剑川新城区和古城相互映衬,既有现代气息,又不失古韵。”剑川市民李渝说。

量力而行 唤醒街巷活力

闲置危房摇身变为精巧的“城市客厅”,老旧小区改造与管网建设同步推进,环境综合整治让街巷精致有序……在城市建设管理中,剑川县结合实际,量力而行、稳步推进。

古城西门街的一处街角,曾经破旧的房屋经过优化改造成为一个小广场,成了居民和游客休闲的好去处,也解决了古城部分区域无公共休闲空间的问题。为了提升县城品质,剑川县实施了县城品质提升三年行动,加大城市停车场、污水管网建设和老旧小区改造力度。同时,强化精细管理,健全完善管理机制,打造精致、整洁、有序的县城环境,使居民窗前的风景日渐清朗,让大街小巷焕发活力。

剑川县委常委、县政府常务副县长赵子恒说:“2024年,我们完成棚户区改造150套,先后实施老旧小区改造27个,荣获2024年全省城镇老旧小区改造升级优秀典型县荣誉。”

惠民利民 织就幸福生活

“剑川木雕技艺真的太精湛了,不愧为‘木雕之乡’。”江苏游客耿媛为木雕匠人一敲一凿间缔造出的精美产品感到惊叹。在古城大街小巷,剑川木雕、白族布扎、黑陶等非遗产品熠熠生辉,吸引游客驻足观赏,体验非遗制作,感受传统技艺的魅力。

剑川县做好“非遗+”文章,成立传习所、非遗工坊,开展剑川木雕、剑川白曲等非遗项目活态展示、展演。创新非遗产品设计,打造非遗体验路线,推动非遗与文旅深度融合,让城市更具灵气。

随着国家方志馆南方丝绸之路分馆、乡愁书院等项目的建成,剑川又添文化新地标。穿梭展馆间,南方丝绸之路上的辉煌过往和风物神韵依稀可见;置身先锋沙溪白族书局,人文情愫和乡愁记忆涌上心头。

剑川县积极培育康养、旅居、研学等旅游新业态,走出去的“原住民”又返乡创业。“沙溪发展越来越好了,我就想回来做一家多功能民宿。”何家花园位于沙溪镇华龙村,主理人何志成曾在外打拼多年,凭借自身高超的古建筑技艺,毅然回乡投身文旅行业,为游客打造“微度假”新体验。

沙溪古镇被命名为2024年全国“最美小镇”,石龙村入选第一批云南省金牌旅游村。当地村民也通过发展旅游,增收致富,日子越过越红火。

“通过一系列工作的实施,群众的归属感和自豪感持续提升,参与县城建设、古城保护的积极性不断增强,群众安全感、满意度测评连续三年位列全州前列,发展更有底气。”剑川县住房和城乡建设局局长王德昌说。

如今,随着剑川的发展,文化血脉在时代脉搏中蓬勃跳动,群众幸福生活成为城市最温暖的底色。这座小城,日渐成为游人心中的诗意栖居地……