□ 陆向荣 文/图

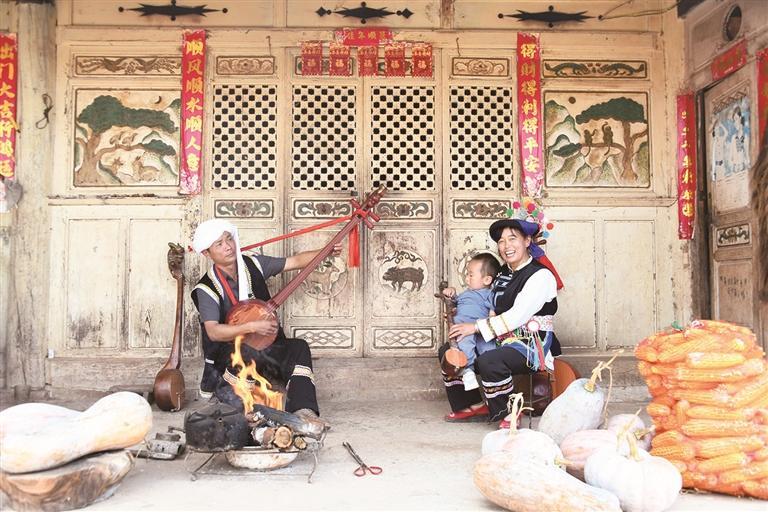

“郎弹弦子妹来唱,自弹自唱自宽心。弦子给是桂花树,咱会弹的那伤心……”一阵阵歌声穿过浓雾,在村庄上空回荡。在村头芭蕉林边的广场上,巍山县青华乡中窑村的打歌队正在表演当地特有的青华弦子歌,弹着三弦高声歌唱的中年人,叫白应宏,是村里弦子歌的能手。

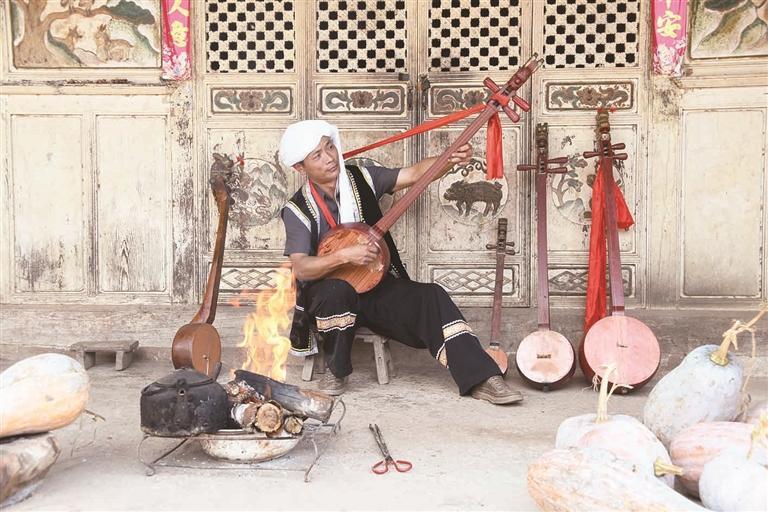

翻开众多民族歌舞传承人的履历,很少有“半路出家”的。今年46岁的白应宏,跳弦子歌已经有30多个年头。“弦子歌最难的就是边弹弦子还要边唱边跳,没有点体力是坚持不住的。”放下手中的三弦,白应宏擦了擦额头的汗。

青华弦子歌中的男子,既要弹弦子,又要唱调子,自弹自唱,动作轻盈灵巧,姿势多变,身子时而向前弯曲,时而后仰,以十六步为基础,有时会打出六步直歌、十二步翻歌,偶尔还会打出十八步攒歌。随着打歌高潮的到来,男女演变成双队,歌至半夜。

青华弦子歌是巍山打歌的一种,它以笛子引奏,大三弦作拍。打歌开始时人们身上披着羊皮褂,打歌打到高潮时,无论男女,干脆把羊皮褂脱下来,叠成一团,左手托羊皮褂,右手使劲拍打羊皮褂,犹如在战场上擂鼓,发出与三弦合拍的拍击声,气势十分震撼。青华弦子歌用汉语七言对偶句唱调,由于打歌时用汉语唱打歌调,通常又称之为“汉人歌”,其实它是由彝族打歌演变而来,在彝汉杂居地区流行的民间民族文艺。打歌唱汉调,这是青华弦子歌不同于巍山马鞍山打歌、五印打歌、东山打歌的显著特点。

“我的爷爷和父亲都是村里弦子歌的能手,父亲周学明还会制作三弦,一家人都会弦子歌。” 白应宏说。耳濡目染中,他七八岁便已学会了弦子歌,后来又拜巍山青华弦子歌非物质文化遗产州级代表性传承人字庭学为师,经过长时间的磨炼实践,他的弦子歌技艺不断长进。

“在巍山,青华弦子歌是我们村独有的。”谈起弦子歌,白应宏语气中满是骄傲。地处漾江畔的中窑村是一个有28户142人的小山村,至今仍保留着原生态的歌、舞、乐和服饰文化。弦子歌是村里婚丧嫁娶、起房盖屋等场合都要进行的民间歌舞,村里许多人都会,如今全村已有公布的州级非遗代表性传承人1人、县级非遗代表性传承人5人。2018年,村里还在上级文化部门的支持下,投资6.5万元建成了青华弦子歌传习所,成立了近30人的弦子歌打歌队,白应宏的弦子歌舞台也从村里扩大到了县乡组织的各种大型演出场合。

彝家日子比蜜甜,弦子声声踏歌来。对青华弦子歌的热爱与坚守,白应宏付出了汗水和努力,也收获了快乐和荣誉,三弦声声里,他与众多青华人乐在其中……