□ 通讯员 许长松 李璐媱

清晨六点,75岁的周盛昌老人已经收拾好教案,把给孩子们准备的铅笔、橡皮装进洗得发白的帆布包。这位从公安战线退下来的老党员,坚持每周前往20公里外的永平县博南镇卓潘村完小,这条路,他和党支部的老伙伴们已经走了整整6年。他们以“银发映初心”为己任,在山区完小续写着47名支部党员与83名学生的温情故事,这份坚守诠释着“匠心筑梦”的深刻内涵,也托起了山区教育的明天。

该支部先后被评为全州第三批离退休干部示范党支部、全州首批离退休干部模范党支部、全省离退休干部模范党支部,支部党员成立的夕阳余晖“助学助教”志愿者服务队被评为全省最美银发志愿者服务队。

那个到山里的决定

“回首这6年,我心里热乎乎的。如果再次选择,我依然会毫不犹豫走向大山。”2019年,周盛昌老人站在卓潘村完小斑驳的围墙外,教室里传出的读书声、吱呀作响的破旧桌椅声,还有那充满渴望又有些怯生生的眼神深深触动着他和同行支部党员。

“周书记,我听说卓潘村完小的孩子们还在用20多年前的课桌椅。”“很心疼这些孩子,才跟我们孙子孙女一般大。”“我觉得我们得做点什么。”到山里“助学助教”的种子,在47名老党员心里生根发芽。作为老街老干党支部“领头羊”的周盛昌,带领支部党员成立了夕阳余晖“助学助教”志愿者服务队,自此与卓潘村完小结下了不解之缘。

从县城出发,沿着盘山公路颠簸1小时才能到达卓潘村,这所藏在山坳里的完小,是老街老干党支部的党员们用心守护、悉心托育的“牵挂”。他们始终践行山区所需、银发所能的理念,将教书育人经验和学科专业知识化作一个个“助学锦囊”,精心勾勒出一份份夕阳余晖“助学助教”志愿服务计划,“到山里一次就要有一次的价值”成为他们心照不宣的约定。

孩子们的事都是大事

踏遍山区的沟沟坎坎,只为给孩子们创造更好的学习环境。支部党员深知,助学助教不仅是一项任务,更是一份责任、一份担当。他们多方奔走要项目、磨破嘴皮筹资金,从破旧的桌椅到110套崭新的单人桌凳,从寥寥无几的图书到4000余册藏书,每一处变化都凝聚着党员们的心血和汗水。

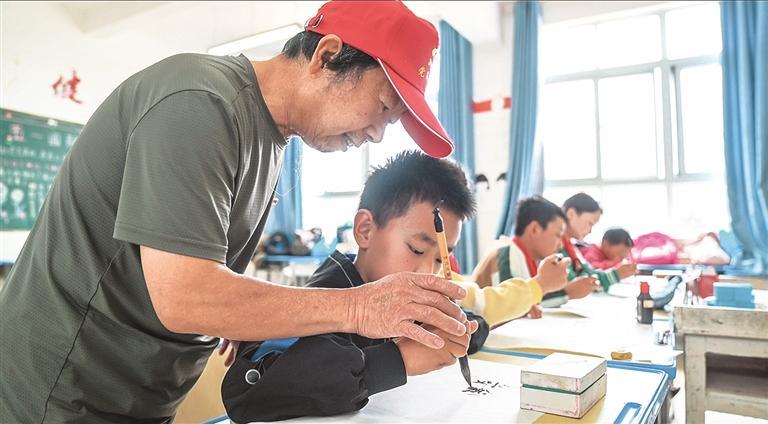

支部党员对乡村教育的助力和对乡村学子的培养,不止停留在简单的物质捐赠上。他们还结合学校师资缺口、学生成长需求,量身定制助学助教“套餐”,定期为孩子们开设书法绘画、手工创作、图书阅读等特色课程。

“助学助教”,不仅是“教”,也要让每一个孩子“能学”。山里人普遍缺乏重教意识,时常出现孩子不来上课的情况,每当这时,支部书记周盛昌总会领着大家伙儿第一时间家访。“如果不读书,孩子们很可能一辈子都走不出大山!”他们坚信,以心能换心、以情能动情。卓潘村完小三年级有个成绩不错的男孩要辍学,他们通过3次家访、5次打电话、2次交心,在大伙儿苦口婆心地劝说下,男孩重返校园。

“卓潘三年级缺音乐老师”“小王是留守儿童,要多留意照顾”“雨季来了,要特别留心学生在校安全”……支部书记周盛昌泛黄卷边的笔记本里密密麻麻记录着家访的心得和孩子们的需求,这些看似琐碎的小事,却是老党员们心头的大事。

爱在茫茫大山间传承

“现在活动阵地建得这么好,你们可以多下两场棋、多打两拍球、多跳两支舞,‘助学助教’图个啥?”面对不解的声音,支部书记周盛昌和党员们总会笃定地回答:“因为热爱所以坚守,因为初心所以传承。”6年间,他们用沾满粉笔灰的双手,托起了山区教育的明天,让大山里的眼睛看见了山外的星空。

支部党员们把爱的种子播散在山间,与44名家庭困难学生“一对一、多对一”结成帮扶对子,思想上的引导关怀、学业上的悉心指导、生活上的倾力相助,“爷爷奶奶陪你们长大”“在奶奶心中,你就是我的亲孙儿”“好好学习,争取走出大山”,一句句陪你长大的誓言,是爱的传承与见证,已然成为孩子们最大的底气。

6年时光,青丝变白发。“只要还走得动,这条路我们就会一直走下去。”这是这群“银发”引路人日复一日坚守大山,托举山乡未来的誓言。