□ 记者 李丽合 杨福寿 蔡 亮 谢 凡

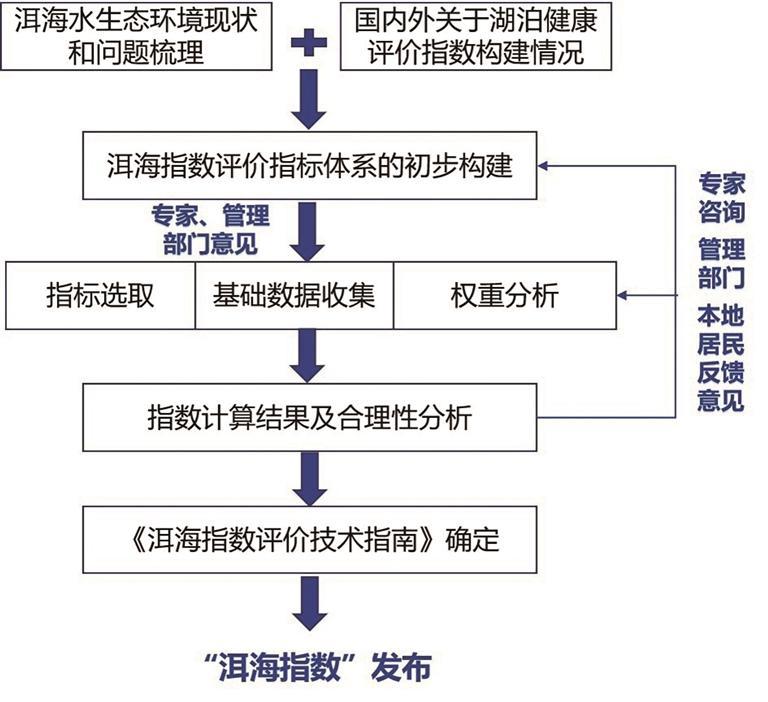

湖泊治理是一个世界级难题,为了全面、客观、科学反映洱海保护治理工作成效,我州依托中国环境科学研究院、上海交通大学云南(大理)研究院等专业力量,构建了“洱海指数”系统评价体系。

中国环境科学研究院副研究员吴越介绍:“过去我们国家对于湖泊的评价,主要基于水质等理化因子作为评价,通过化验数据直接来断定湖泊健康还是不健康,但是,这样做有很大的局限性,它没有把湖泊的生态价值和生态服务功能,以及水生态健康这些维度进行体系化的评价。”

上海交通大学环境科学与工程学院研究员王欣泽表示:“在设计‘洱海指数’的时候,把湖泊生态系统的健康作为一个很重要的考核方面,这也符合我们国家对于湖泊保护的要求。”

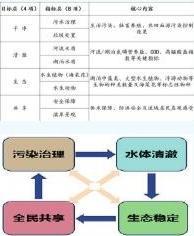

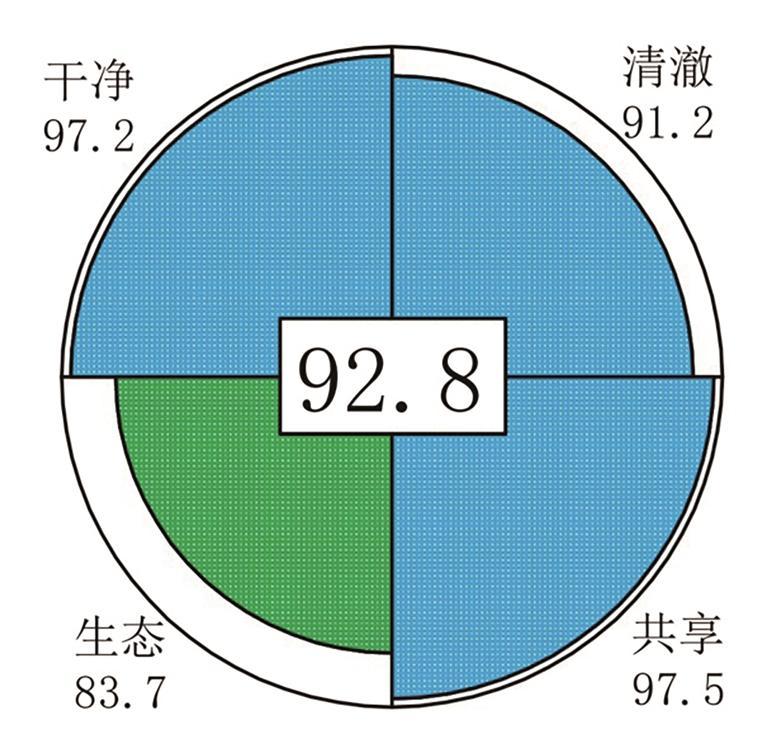

“洱海指数”的编制参考借鉴了国内湖泊评价和地表水环境质量评价相关标准、长江流域水生态考核指标体系、太湖流域水生态环境功能区质量评估技术规范等经验,以及欧盟和美国、日本等国家地表水评价相关标准,结合大理实际和洱海特点,科学系统地构建评价体系。“洱海指数”兼顾洱海水资源、水环境、水生态“三水统筹”,协调流域生产、生活、生态“三生空间”,围绕“干净、清澈、生态、共享”4个维度8项指标,从流域环境改善、湖区水质提升、生物多样性提高、湖泊服务功能完善等方面,全面、系统、科学反映洱海保护治理工作成效和洱海水生态状况。

吴越说:“我们设置了一些洱海特有的评价指标,如将海菜花作为生态的核心指标之一,来体现洱海的水生态健康和水体的清洁程度。”

王欣泽说:“在指数设计中,我们就考虑了如何让洱海湖区的藻类从目前的阶段来说长得越少越好、沉水植被的面积越多越好,以及洱海湖区浮游动物的群落结构等,将这些也纳入到‘洱海指数’里面来。”

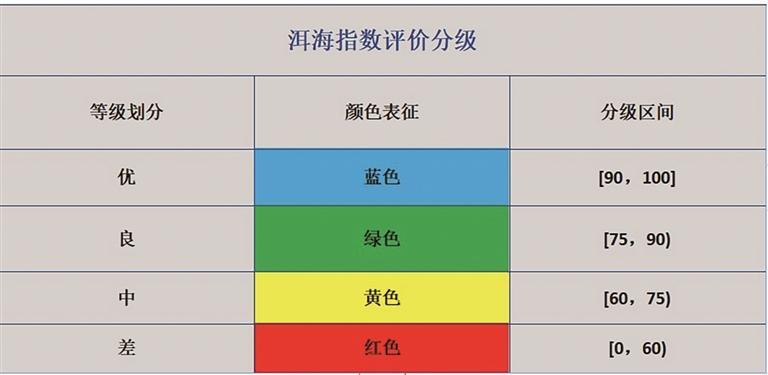

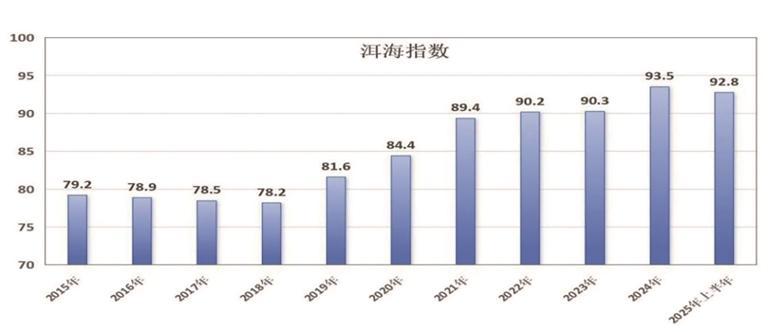

据“洱海指数”评价体系测算:2015年至2021年,洱海指数评价为良;2022年至2024年,洱海指数评价为优;2025年上半年,洱海指数得分为92.8分,评价也为优,总体呈向好趋势。

“洱海指数”的发布将为今后一段时期洱海高水平保护、流域可持续发展构建更加科学的量化指标和评价体系,为国内湖泊评价由单一理化指标逐步向系统综合指标转变提供“洱海经验”。

州洱海管理局局长赵国龙表示:“‘洱海指数’的发布为洱海保护治理指明新的方向和路径,下一步,我们的工作重点将从水质提升逐步转向水生态、水环境的改善转变,系统地推进洱海水质、水环境、水生态的综合改善。”

>>>相关链接

“洱海指数”

一、指导思想

坚持以习近平生态文明思想为引领,牢记习近平总书记“一定要把洱海保护好”和“立此存照,过几年再来,希望水更干净清澈”的殷殷嘱托,遵循“山水林田湖草沙是生命共同体”的系统观念,突出“良好生态环境是最普惠的民生福祉”的为民理念,兼顾洱海水资源、水环境、水生态“三水统筹”,协调流域生产、生活、生态“三生空间”,围绕“干净、清澈、生态、共享”4个维度8项指标,从流域环境改善、湖区水质提升、生物多样性提高、湖泊服务功能完善等方面,全面、系统、科学反映洱海保护治理工作成效和洱海水生态状况,为今后一段时期洱海高水平保护、流域可持续发展构建更加科学的量化指标和评价体系,为国内湖泊评价由单一理化指标逐步向系统综合指标转变提供“洱海经验”,努力把大理打造成为习近平生态文明思想的实践基地和绿水青山就是金山银山的全国示范样板。

二、编制原则

(一)科学。参考借鉴国内湖泊评价和地表水环境质量评价相关标准、长江流域水生态考核指标体系、太湖流域水生态环境功能区质量评估技术规范等经验,以及欧盟和美国、日本等国家地表水评价相关标准,结合大理实际和洱海特点,科学构建“洱海指数”评价体系。

(二)系统。坚持山水林田湖草沙是生命共同体,统筹洱海水资源、水环境、水生态和流域生产、生活、生态空间,岸上指标(体现外源污染控制措施及效果)以污水处理指数等为评价指标,湖内指标(体现湖泊水质、初级生产力结构及藻类控制)以河流水质、湖泊水质、浮游植物、沉水植物等为评价指标,人湖和谐(体现湖泊服务功能及人水和谐)以饮用水水源地水质达标率、生态水位保证率、群众满意度为评价指标,系统构建“洱海指数”评价体系。

(三)直观。充分考虑洱海作为城市近郊湖泊,人口产业分布密集、社会关注度较高等特点,设置“干净、清澈、生态、共享”4个维度,方便当地群众和外来游客,直观感受洱海保护成效和水质、水环境、水生态状况,激发公众爱湖护湖热情,构建“人湖和谐互动”新模式。

(四)实用。基于“洱海指数”评价体系,有助于健全完善覆盖洱海流域“天空地水”一体化的生态监测体系,对洱海流域河流、湖泊水质、水生态等进行全方位监测,健全完善网格化管理责任机制,倒逼洱海保护治理工作落实,指导洱海保护治理工作。

三、评价体系

(一)“洱海指数”评价指标体系技术路线。

(二)“洱海指数”评价指标体系。

(三)“洱海指数”评价分级标准。

四、评价结果

2025年上半年:

根据评价结果,洱海水质稳定保持优良水平,水生态、水环境持续改善,未发生规模化藻类水华。

(文中图表源自“智慧洱海”)