晨雾还没褪尽时,洱海就醒了。

水面浮着一层薄纱似的白,渔船像宣纸上没蘸饱墨的笔,轻轻往纸上一落就定了型。木桨划开的涟漪荡到岸边,打湿了青石板的皱纹。阿婆正在码头边洗菜,竹篮里的空心菜新鲜水灵,露水顺着她的扎染头巾滴进水里,惊得一群银鱼蹿起——银鱼蹿起时,她伸手往水里虚虚一捞,指尖的水珠甩在竹篮上,空心菜的叶子颤了颤。这是今早第三拨惊起的鱼,尾鳍一摆,就搅碎了对岸苍山的影子。我站在码头石阶上,鞋尖沾着青石板缝里的露水,看阿婆的扎染头巾与银鱼的白,在晨雾里氤氲成一团淡墨。那十九座雪峰刚从夜雾里钻出来,峰顶的雪被初阳镀成金红,像谁把胭脂盒打翻在玉簪上。

巷口的石碾子还在转,阿爷正把新收的梅子倒进碾盘。梅子酸香混着石板缝里的青苔味,是大理独有的初夏气息。

街角的乳扇摊位上飘起甜香时,古城的门轴开始吱呀作响。青瓦上的瓦猫瞪着圆眼,看穿粗布衣裳的挑夫担着山货走过,竹筐里的野菌沾着晨露,蕨菜卷着嫩芽,像没睡醒的样子。卖饵钅夬的张叔把烤得焦黄的饵 抹上酱,铁锅上的香油滋滋冒着白烟:“要加乳扇不?昨儿才从喜洲收的,甜得很。”穿校服的姑娘接过饵,咬下的瞬间,糖稀顺着嘴角往下淌,她慌忙用手背去擦拭,却蹭到了身后牌坊的石雕。姑娘用手背擦嘴角时,张叔已撕了片乳扇递过来:“甜乳扇压得住辣酱,跟你们书包里的习题似的,先苦后甜。”那只石狮子的爪子被摸得发亮,据说摸了能沾上年年有余的福气。

日头爬到三竿,蝴蝶泉的水开始发蓝。潭边的合欢树落了一地粉白花瓣,穿白族服装的阿姐正对着水面整理银饰,此时泉眼的水泡“啵啵啵”地炸开,溅了水滴在银簪上。她抬手抹银簪的瞬间,雪峰的影子在水里轻轻晃了晃,像朝她点了点头。绣花围裙上的金线在阳光下闪烁,银镯子互碰出叮咚声,比泉眼的咕嘟声更清脆。泉眼冒起的水泡里,晃着雪峰的影子——原来雪水走了千里,是来奔赴这场花之约。几个背着画板的学生坐在石阶上,铅笔尖在纸上沙沙走,却总说画不出泉水里的光——那光顺着水草往上爬,像萤火虫串成的线,映得阿姐的绣花鞋尖都发闪发亮。我数着阿姐银镯子上的花纹,忽然发现每道刻痕里都盛着泉眼的光,或许她整理银饰时,是在跟雪峰的影子对暗号。忽然有蝴蝶从竹林里涌出来,白的、黄的、带蓝斑的,绕着潭边的古树打旋儿,有只蝴蝶停在学生的画纸上,翅膀一张一合,倒像替未干的墨迹添了枚活印章。

风卷着蝴蝶翅膀的振翅声往南去,掠过西洱河的芦苇荡时,被稻穗接住了,喜洲的稻田正等着风来翻页。午后的风带着点暖意,从洱海边溜进喜洲古镇。稻田里的稻穗垂着头,被风推得左右晃,像绿绸上撒了把碎金,摇摆得漫不经心。

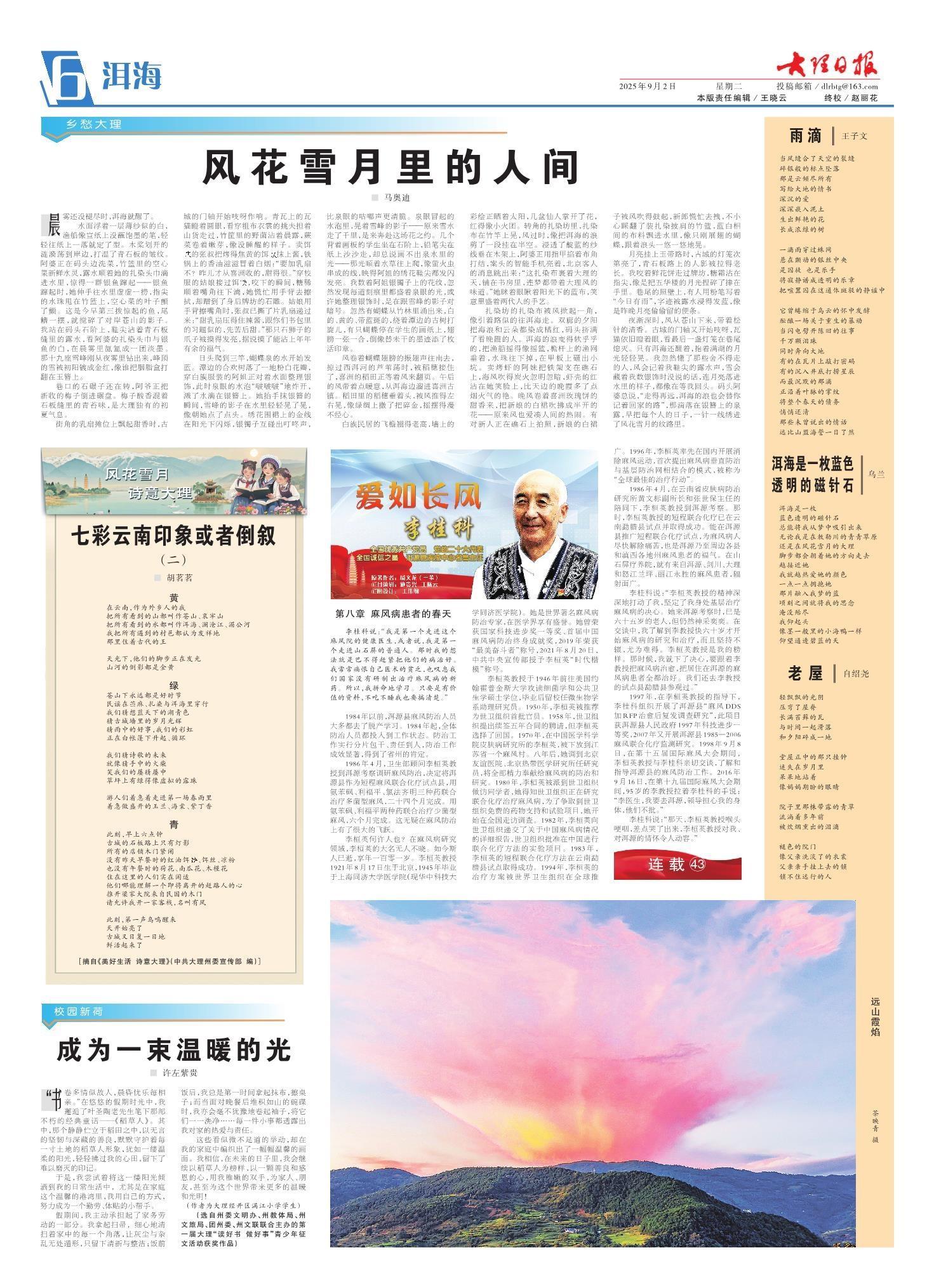

白族民居的飞檐翘得老高,墙上的彩绘正晒着太阳,几盆仙人掌开了花,红得像小火团。转角的扎染坊里,扎染布在竹竿上晃,风过时,像把洱海的浪剪了一段挂在半空。浸透了靛蓝的纱线垂在木架上,阿婆正用指甲掐着布角打结,案头的智能手机亮着,北京客人的消息跳出来:“这扎染布裹着大理的天,铺在书房里,连梦都带着大理风的味道。”她眯着眼瞅着阳光下的蓝布,笑意里盛着两代人的手艺。

扎染坊的扎染布被风掀起一角,像引着路似的往洱海走。双廊的夕阳把海浪和云朵都染成橘红,码头挤满了看晚霞的人。洱海的浪变得软乎乎的,把渔船摇得像摇篮,桅杆上的渔网垂着,水珠往下掉,在甲板上砸出小坑。卖烤虾的阿妹把铁架支在礁石上,海风吹得炭火忽明忽暗,虾壳的红沾在她笑脸上,比天边的晚霞多了点烟火气的艳。晚风卷着喜洲玫瑰饼的甜香来,把新娘的白裙吹拂成半开的花——原来风也爱凑人间的热闹。有对新人正在礁石上拍照,新娘的白裙子被风吹得鼓起,新郎慌忙去拽,不小心踩翻了装扎染披肩的竹篮,蓝白相间的布料飘进水里,像只刚展翅的蝴蝶,跟着浪头一悠一悠地晃。

月亮挂上玉带路时,古城的灯笼次第亮了,青石板路上的人影被拉得老长。我咬着鲜花饼走过牌坊,糖霜沾在指尖,像是把五华楼的月光捏碎了捧在手里。巷尾的照壁上,有人用粉笔写着“今日有雨”,字迹被露水浸得发蓝,像是昨晚月亮偷偷留的便条。

夜渐深时,风从苍山下来,带着松针的清香。古城的门轴又开始吱呀,瓦猫依旧瞪着眼,看最后一盏灯笼在巷尾熄灭。只有洱海还醒着,抱着满湖的月光轻轻晃。我忽然懂了那些舍不得走的人,风会记着我鞋尖的露水声,雪会藏着我数银饰时没说的话,连月亮落进水里的样子,都像在等我回头。码头阿婆总说,“走得再远,洱海的浪也会替你记着回家的路”,那滴落在银簪上的泉露,早把每个人的日子,一针一线绣进了风花雪月的纹路里。