□ 杨世明

枝头的核桃青果在白露时节的秋雾里争先恐后地绽开了笑脸,层层梯田里的金黄稻穗在秋分节令笑弯了腰,直插云端的坡地上玉米的胡须被秋阳炙烤成红色。这时,在大山深处春种秋收了大半辈子的母亲开始张罗,迎接中秋节的到来。

房前空地上的古核桃树不知是哪个年代栽种下的,树上的核桃果早已成熟开裂。白天秋阳曝晒,夜晚一场秋雨浇下来,核桃果纷纷被击落,砸在石头上,声声脆响,惊醒了母亲。于是天未大亮,母亲起身穿上雨鞋、披上蓑衣,戴着棕皮雨帽、挎着小竹篮、拿着镰刀,打着手电筒冒雨出门。在古核桃树下,母亲在微弱的手电光亮中,用镰刀拨开荨麻丛、乱石堆、杂草,将一个个被秋雨打落的核桃果捡入竹篮,很快,便有一两百个核桃果的收获。当山雾散去,太阳升高,母亲把清晨收获的核桃果用小簸箕装着,拿到太阳底下“晒秋”。

我家房后有个不大的菜园,母亲种了些薄荷、荆芥、紫苏。秋分过后,母亲就将这些泛着浓香的植物收割,一部分背到集市上卖,一部分留下来晒干。晒干后,把叶子放在小石臼里舂研成粉末,用来作月饼馅的配料。叶杆则作日常“草药”,泡水喝,可消暑解毒,润肺止咳。

到了中秋节那天,母亲早起扫洒庭院后,开始生火烧锅,准备制作“柴火月饼”。只见母亲将十来斤精麦面粉倒入垫有纱布的木甑子里,用柴火高温蒸熟后倒入大盆里冷却,再往铁锅里倒上精炼的核桃油和猪油。待油温升高,将滚烫的热油舀入装着麦面粉的大盆里,再加入适量的土碱水、糖水和清水,然后用手使劲地反复搓揉,直至面粉变成细腻且发着光亮的“油面团”。紧接着,母亲将晒干的核桃果敲碎,取出核桃仁,放入小石臼舂成“核桃泥”,再加入适量白糖或者红糖,配上切碎的橘子皮、薄荷或荆芥、紫苏粉,月饼馅就制成了。

中秋团圆饭很丰盛,有板栗炖猪脚、炖梅蘸生皮、三七炖鸡、泥鳅钻豆腐和海菜芋头汤。饭后,全家人帮着母亲一起烤月饼,先从母亲揉好的“油面团”取一部分出来做两个直径三十多厘米的大月饼,母亲用筷子在月饼上分别写下“日”和“月”。剩下的“油面团”,做成一个个小月饼。

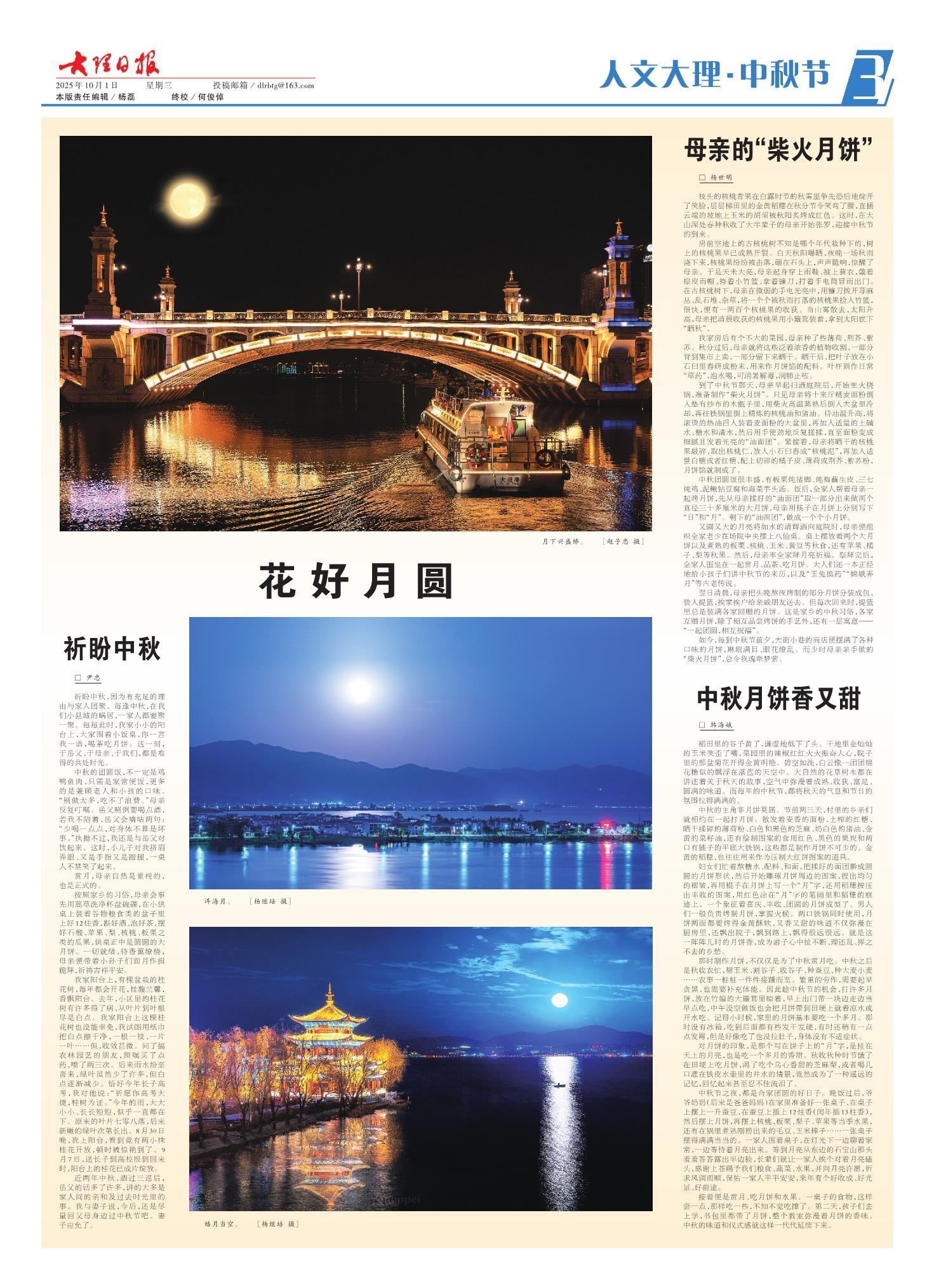

又圆又大的月亮将如水的清辉洒向庭院时,母亲便组织全家老少在场院中央摆上八仙桌。桌上摆放着两个大月饼以及煮熟的板栗、核桃、玉米、黄豆等秋食,还有苹果、橘子、梨等秋果。然后,母亲率全家拜月亮祈福。祭拜完后,全家人围坐在一起赏月、品茶、吃月饼。大人们还一本正经地给小孩子们讲中秋节的来历,以及“玉兔捣药”“嫦娥奔月”等古老传说。

翌日清晨,母亲把头晚熬夜烤制的部分月饼分装成包,装入提篮,挨家挨户给亲戚朋友送去。但每次回来时,提篮里总是装满各家回赠的月饼。这是家乡的中秋习俗,各家互赠月饼,除了相互品尝烤饼的手艺外,还有一层寓意——“一起团圆,相互祝福”。

如今,每到中秋节前夕,大街小巷的商店便摆满了各种口味的月饼,琳琅满目、眼花缭乱。而少时母亲亲手做的“柴火月饼”,总令我魂牵梦萦。