□ 韩海娥

稻田里的谷子黄了,谦虚地低下了头。干地里金灿灿的玉米笑歪了嘴,菜园里的辣椒红红火火振奋人心,院子里的那盆菊花开得金黄明艳。碧空如洗,白云像一团团棉花糖似的飘浮在湛蓝的天空中。大自然的花草树木都在讲述着关于秋天的故事,空气中弥漫着成熟、收获、富足、圆满的味道。而每年的中秋节,都将秋天的气息和节日的氛围拉得满满的。

中秋的主角非月饼莫属。节前两三天,村里的乡亲们就相约在一起打月饼。散发着麦香的面粉、土榨的红糖、晒干揉碎的薄荷粉、白色和黑色的芝麻、奶白色的猪油、金黄的菜籽油,还有绘制图案的食用红色、黑色的栗炭和两口有链子的平底大铁锅,这些都是制作月饼不可少的。金黄的稻穗,也往往用来作为压制大红饼图案的道具。

妇女们忙着熬糖水、配料、和面,把揉好的面团擀成圆圆的月饼形状,然后开始雕琢月饼周边的图案,捏出均匀的褶皱,再用棍子在月饼上写一个“月”字,还用稻穗按压出丰收的图案,用红色涂在“月”字的笔画里和稻穗的痕迹上。一个象征着喜庆、丰收、团圆的月饼成型了。男人们一般负责烤制月饼,掌握火候。两口铁锅同时使用,月饼两面都要烤得金黄酥软,又香又甜的味道不仅弥漫在厨房里,还飘出院子,飘到路上,飘得很远很远。就是这一阵阵儿时的月饼香,成为游子心中扯不断、理还乱、挥之不去的乡愁。

那时制作月饼,不仅仅是为了中秋赏月吃。中秋之后是秋收农忙,掰玉米、割谷子、收谷子、种蚕豆、种大麦小麦……农事一桩桩一件件接踵而至。繁重的劳作,需要起早贪黑,也需要补充体能。因此趁中秋节的机会,打许多月饼,放在竹编的大簸箕里晾着,早上出门带一块边走边当早点吃,中午没空做饭也会把月饼带到田埂上就着凉水或开水吃。记得小时候,家里的月饼基本要吃一个多月。那时没有冰箱,吃到后面都有些发干发硬,有时还稍有一点点发霉,但是好像吃了也没拉肚子,身体没有不适症状。

对月饼的印象,是那个写在饼子上的“月”字,是挂在天上的月亮,也是吃一个多月的香甜。秋收秋种时节饿了在田埂上吃月饼,渴了吃个乌心香甜的芝麻梨,或者喝几口灌在铁皮水壶里的井水的情景,竟然成为了一种遥远的记忆,回忆起来甚至忍不住流泪了。

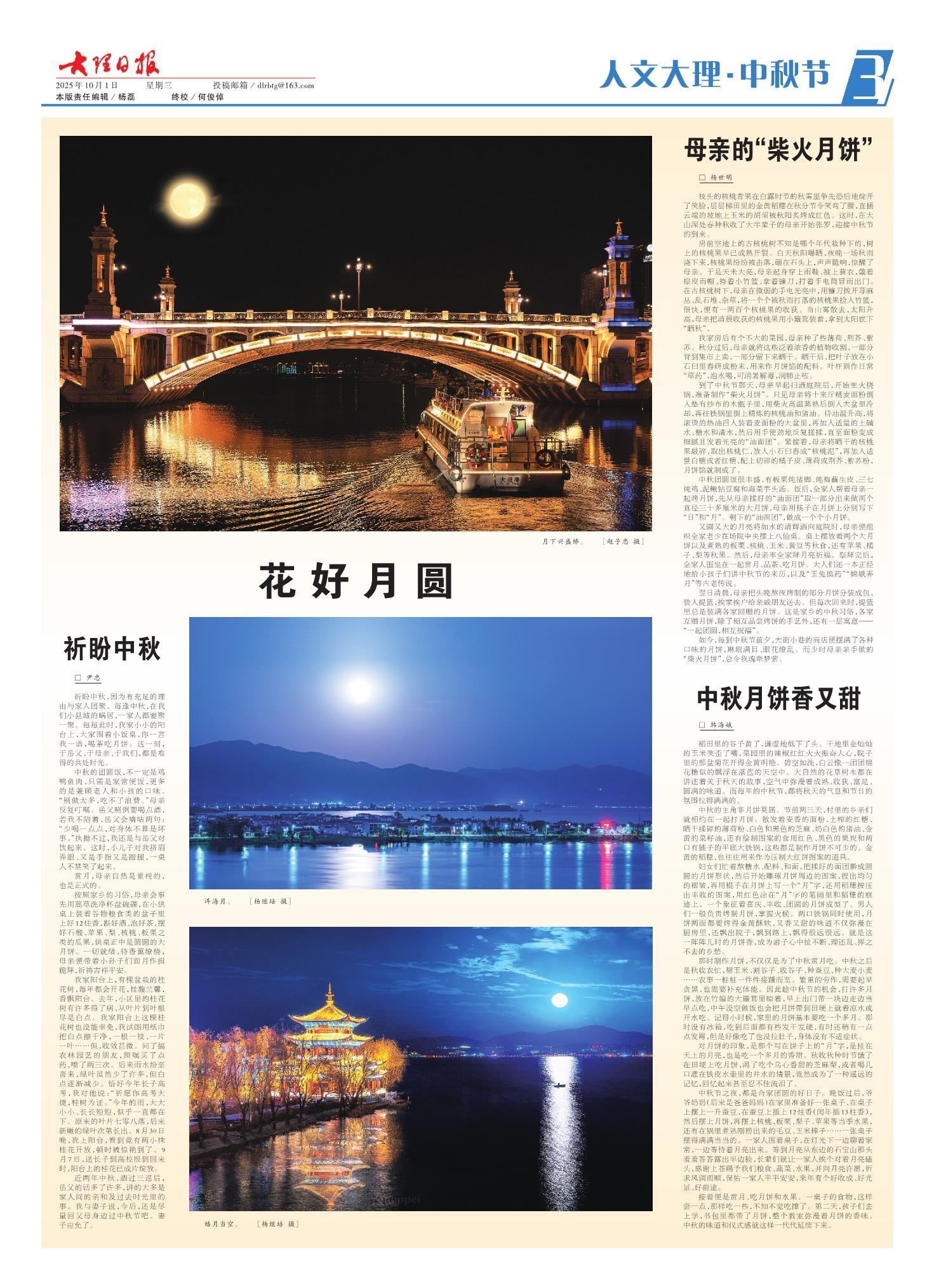

中秋节之夜,都是合家团圆的好日子。晚饭过后,爷爷奶奶(后来是爸爸妈妈)在家里准备好一张桌子,在桌子上摆上一升蚕豆,在蚕豆上插上12炷香(闰年插13柱香),然后摆上月饼,再摆上核桃、板栗、梨子、苹果等当季水果,还有在锅里煮熟刚捞出来的毛豆、玉米棒子……一张桌子摆得满满当当的。一家人围着桌子,在灯光下一边聊着家常,一边等待着月亮出来。等到月亮从东边的石宝山那头羞羞答答露出半边脸,长辈们就让一家人挨个对着月亮磕头,感谢上苍赐予我们粮食、蔬菜、水果,并向月亮许愿,祈求风调雨顺,保佑一家人平平安安,来年有个好收成、好光景、好前途。

接着便是赏月、吃月饼和水果。一桌子的食物,这样尝一点,那样吃一些,不知不觉吃撑了。第二天,孩子们去上学,书包里都带了月饼,整个教室弥漫着月饼的香味。中秋的味道和仪式感就这样一代代延续下来。